C’est en tant que praticien de la traduction et lecteur de traductions, mais aussi comme spécialiste de poésie nord-américaine et lecteur assidu de poésie francophone que j’aimerais formuler clairement quelques propositions sur la traduction de la poésie expérimentale, c’est-à-dire cette poésie qui pousse les définitions du genre poétique au-delà de ses limites par un traitement du langage multipliant les positions hétérodoxes. Dans son livre sur les poétiques expérimentales des années 1960 dans le lower east side à Manhattan, Daniel Kane opère une distinction entre « alternative » et « mainstream » (Kane 3-6). Il emploie également souvent le mot « experimental » dans son ouvrage, comme synonyme de « alternative ». Il fait valoir que les poétiques dites « alternatives », sont intrinsèquement des poétiques de la résistance (aux normes de lecture, aux normes d’écriture, mais aussi aux normes sociétales) et de la contestation. Au-delà des engagements politiques et des « politiques de la forme poétique » – pour reprendre un titre de Charles Bernstein1 –, la poésie alternative cherchait une autre voie que celle héritée du new criticism, cette critique d’esprit universitaire qui s’était propagée aux lettres et qui prônait des formes conventionnelles, des poèmes clos, des modes d’analyse textuelle où on aurait pu rendre compte de l’entièreté du poème de façon traditionnelle, c’est-à-dire essentiellement de façon tropaïques, formaliste, métrique et souvent thématique. À cela des poètes aussi différents que John Ashbery, Ted Berrigan, Allen Ginsberg, Barbara Guest, Frank O’Hara, Alice Notley, Anne Waldman, John Weiners, ou le poète afro-américain Amiri Baraka, et bien d’autres encore, opposaient et opposent toujours des poétiques qui jouent avec la typographie, avec ce que le poète Charles Olson appelait le champ de la page, avec des syntaxes et des rythmes non traditionnels, voire franchement déconstruits, avec des poèmes qui, parfois, mêlent slogans politiques, imprécations, ou encore méditations sur l’urbanité d’une journée new-yorkaise. Ces poétiques ont été déroutantes à la fin des années 1950 et tout au long des années 1960 ; les poétiques expérimentales héritières des années 1950 et 1960 ou en rupture par rapport à celles-ci gardent ces caractéristiques de test de nos modes de lecture, elles nous demandent de réinventer la compréhension de ce que nous mettons sous le mot de « poésie ». Pour le traducteur, ces poétiques sont de véritables défis.

J’aimerais montrer que si je crois qu’on a tout à gagner à penser la traduction, il n’y a pourtant pas de théorie de la traduction poétique expérimentale, car précisément, il n’y a pas la poésie. En effet, les travaux que je présenterai ont un fort degré d’expérimentation, de sorte qu’ils requièrent de nous de constants ajustements et amènent le traducteur à se questionner sur ses habitudes. En cela, mon propos se situe dans la lignée de ce qu’Antoine Berman indique à la fin de L’épreuve de l’étranger lorsqu’en évoquant ce qu’il nomme « l’âge actuel de la traduction », il formule une série de recommandations qui sont aussi des définitions, dont les deux dernières sont directement liées à cette forme de traduction de poésie que j’appelle, avec d’autres, translucinación :

Que de cette traduction « excentrique » nous [devons] beaucoup attendre, peut-être un enrichissement de notre langue, peut-être même un infléchissement de notre créativité littéraire ; que nous devions interroger l’acte de traduire dans tous ses registres, l’ouvrir aux autres interrogations contemporaines, réfléchir sur sa nature sur sa nature, mais aussi sur son histoire, ainsi que sur celle de son occultation – voilà ce qui nous semble caractériser l’âge actuel de la traduction. (Berman 287)

1. Traduire la poésie

Il existe une vieille conception selon laquelle les poètes traduisent, c’est-à-dire que leur écriture est fondamentalement une traduction, mais aussi, inversement, que la traduction de poésie est de l’ordre de la poésie. Le poète mexicain Octovio Paz, par exemple, affirmait que « la traduction de poésie est une opération analogue à la création poétique. Chaque traduction est une invention, et constitue donc un texte unique »2. Cette citation de Paz vient à l’appui du propos du poète français Claude Esteban, traducteur de l’espagnol, qui formule cet impératif : « c’est aux poètes de traduire les poètes »3. Même si elle ne recouvre peut-être pas entièrement la pensée d’Esteban, la position essentialiste qu’exprime cette phrase est répandue, et elle peut se défendre à la lecture même de traductions des poètes et des licences qu’ils se permettent4 ; elle peut également être largement nuancée au regard de traductions extrêmement fautives que l’on peut lire sous la plume de poètes. Mais, plus fondamentalement, cette formule généralisante marque aussi une non-pensée de la traduction poétique, puisqu’elle referme tout débat avant même qu’il ait pu commencer. Rouvrons ce que cette proposition referme en évoquant brièvement deux positions presque antithétiques du point de vue de la traduction.

D’une part, celle de la traductrice et photographe Juliette Valéry qui, dans le sillage du poète français Emmanuel Hocquard, a créé Format américain en 1993, une publication entièrement dédiée à la traduction de la poésie expérimentale des États-Unis. Elle n’a aucun travail poétique publié et lorsque Guy Bennett et Beatrice Mousli, pour un livre publié aux États-Unis sur les relations transatlantiques en poésie, l’interrogent sur la raison de son activité acharnée de traductrice, elle répond : « I translate to write. Translation is my main writing activity. I use the same approach in my visual and sound work, even in my current teaching in an art school. In fact, I consider all these activities types of translation » (Bennett et Mousli 142-143). « Je traduis pour écrire », cette affirmation, ainsi que celle qui consiste à avancer que toutes ses autres activités sont des types de traduction, est proche de celle de Claude Esteban, puisqu’elle insiste sur une relation indefectible entre le traduire et l’écrire. Pourtant, elle a le mérite de considérer les rapports entre poésie et traduction non pas en termes ouvertement essentialistes (« je suis poète donc je suis la plus à même de traduire de la poésie » ou « je suis poète donc toutes mes traductions sont des poèmes »), mais en s’intéressant à l’acte de traduire de la poésie, à son processus, à sa fabrique. En effet, elle pose une question autant à la poésie (qu’est-ce que la poésie, est-elle définissable essentiellement et que gagne-t-on à la penser ainsi ?), qu’à la traduction de la poésie5. De plus, elle fait une chose qui me semble passionnante : elle déplace légèrement le problème des relations poésie-traduction pour le situer du côté de l’écriture d’une œuvre à partir de la traduction, ne concevant plus l’activité de traduire comme la résultante d’une œuvre que le traducteur-poète aurait eu en propre avant de traduire et en préalable à la traduction, comme le suggère la citation de Paz.

D’autre part, afin de continuer à nuancer l’opinion selon laquelle seuls les poètes sont à même de véritablement traduire la poésie, il faut convoquer une position apparemment opposée à celle de Juliette Valéry. En effet, pour Antoine Berman le traducteur est un auteur et non pas l’Auteur :

Sur le plan psychique, le traducteur est ambivalent. Il veut forcer des deux côtés : forcer sa langue à se lester d’étrangeté, forcer l’autre langue à se dé-porter dans sa langue maternelle. Il se veut écrivain, mais n’est que ré-écrivain. Il est auteur – et jamais l’Auteur. Son œuvre de traducteur est une œuvre, mais n’est pas l’œuvre. (Berman 19)

Curieusement, cela pourrait invalider la théorie et peut-être la fiction de Juliette Valéry s’inventant Auteur par la grâce de la traduction, mais il est possible d’y analyser autre chose. Cette distinction entre auteur et Auteur, entre traducteur et auteur de poésie, est à entendre avec la pensée de l’étranger que développe constamment Berman : la traduction doit « ouvrir au niveau de l’écrit un certain rapport à l’Autre, féconder le Propre par la médiation de l’Étranger » (16). La distinction de Berman entre absolument dans la pratique de la traduction comme dépersonnalisation de l’Auteur, c’est-à-dire comme manière de se retirer, provisoirement peut-être, de ce grand A essentiel et essentialiste qui fait dire à Esteban que seuls les poètes traduisent la poésie, et qui amène John Ashbery, un poète américain également grand traducteur, à affirmer sur le ton d’une sérieuse plaisanterie qui le caractérise : « I translate because I can ». Ici, c’est bien l’Auteur qui parle, mais en même temps qu’il affirme sans ambiguïté son « je », il effectue un retrait par la distance ironique. Et, en effet, la traduction est parfois prise par les poètes comme une transformation de leur être Majuscule en être minuscule. Il n’y a qu’à entendre deux poètes parler de leur activité de traducteurs : Harry Matthews, le poète et romancier américain, membre de l’Oulipo, envisage la traduction comme un doute méthodique « I translate because I find that translation is an efficient cure for the illusion that I know anything about language and writing. It brings me to a point from which I have to start learning everything all over again » (Bennett et Mousli 115), et le poète français Michel Bulteau ne dit pas autre chose, quoique de façon plus métaphorique : « [I translate] to purge myself of abstract and figurative certainties » (135).

Cet engouement transatlantique pour la traduction, historiquement daté et répertorié depuis le XIXe siècle, pour cette traduction comme création de part et d’autre de l’Atlantique, a aussi à voir avec la poétique de la littéralité, la poétique de la dépersonnalisation, ainsi que la poétique qui, dans les années 1960 en France, tentait de s’éloigner des errements du surréalisme, qui avait progressivement donné lieu à des poétiques de l’image et de l’inspiration vaines et stéréotypées et, pour le dire avec le mot bien utile de Rimbaud, à de la vieillerie poétique. À cette poésie, on le sait, s’étaient opposés les oulipiens et, dans le sillage des poètes objectivistes américains des années 1930 adeptes d’une poétique littéraliste loin de l’analogie, les français tels qu’Emmanuel Hocquard, Claude Royet-Journoud et Jean Daive opposaient des poétiques liées donc aux États-Unis. La traduction s’imposait, mais elle allait devenir plus qu’un simple mode de connaissance ou plus qu’un simple moyen de lire ce qui ne se faisait pas dans la poésie française à l’époque et inversement aux États-Unis6.

2. Translucinación dans la revue Chain

Cette histoire encore en cours de la relation entre les poètes et la traduction, aboutit en 2003, à un numéro de la revue Chain intitulé Translucinación. Chain était une revue annuelle papier créée en 1993 par deux poètes nord-américaines, alors très jeunes, Jena Osman et Juliana Spahr7. Le principe de cette publication périodique était de choisir un thème nouveau pour chaque numéro, auquel des poètes sollicités ou non répondaient. Parmi les thèmes choisis : « Gender and Editing » – leur premier numéro –, « Dialogues », « Letters » ou encore « Public Forms » et « Facts », leur dernier numéro en 2005. Pour le dixième numéro de cette revue très appréciée et bien diffusée dans les milieux poétiques, elles avaient choisi le terme de « translucinación ». Emprunté au poète chilien Andrés Ajens, ce mot dans lequel on entend les mots « translation », « traducción », « alucinación », mais aussi « nación », marquait déjà sa différence d’avec tous les autres termes utilisés pour les sujets de la revue. Et ce passage par un mot d’origine espagnole et donc par l’épreuve de l’étranger dès le titre était nécessaire pour les deux éditrices, puisque le numéro était consacré à la traduction de la poésie.

Dans leur introduction, elles précisent ce qu’elles entendent par le terme de « translucinación », elles montrent comment elles se l’approprient. Elles indiquent ne pas chercher en premier lieu à publier des traductions hétérodoxes, comme la référence à l’hallucination contenue dans le mot aurait pu le laisser penser, et elles expliquent ainsi avoir essayé d’éliminer toutes les traductions fausses, les traductions avec des machines, les traductions homophoniques, et les traductions à contraintes : « we believe these methods do have some value […] but we wanted an issue that explored how translation might be a starting point for something that remained in explicit dialogue with the original work while at the same time transforming this work into something new » (Osman et Spahr iii). Et même si, comme elles le remarquent elles-mêmes, ce numéro rassemble également des exemples malgré elles de ces traductions, notamment homophoniques et à contraintes, car elles sont inévitables lorsqu’on traduit un certain type de littérature expérimentale, les éditrices voulaient principalement placer le numéro sous le signe de ce qu’elles nomment « the relentless utopian drive within any act of translation » (iii) et notamment en réfléchissant à la question suivante « can translation be an act of dialogue rather than an act of imperialistic plunder ? » (iii) afin de faire ressortir la dimension collaborative de la traduction : la traduction comme acte de collaboration entre un traducteur et un auteur, entre un traducteur et un texte, entre des traducteurs et un texte, et ainsi de suite. Il s’agissait, en outre, de ne pas faire disparaître le traducteur, de s’assurer que le traducteur n’est pas « un travailleur invisible qui a simplement droit à son nom en italiques à la fin du texte » (iii-iv).

Les travaux rassemblés dans ce numéro, que je considère importants pour le renouvellement de la poétique de la traduction aux États-Unis, mettent en lumière des pratiques de traduction très diverses et, en cela, nous permettent d’ouvrir les yeux sur les prouesses de traduction mais aussi sur la nécessité de ne pas rejeter les modes de traduction hétérodoxes. C’est ainsi que les traductions recueillies dans les 260 pages de ce numéro vont d’une traduction qu’on pourrait qualifier de traditionnelle jusqu’à des récritures consenties, ou encore des traductions-critiques.

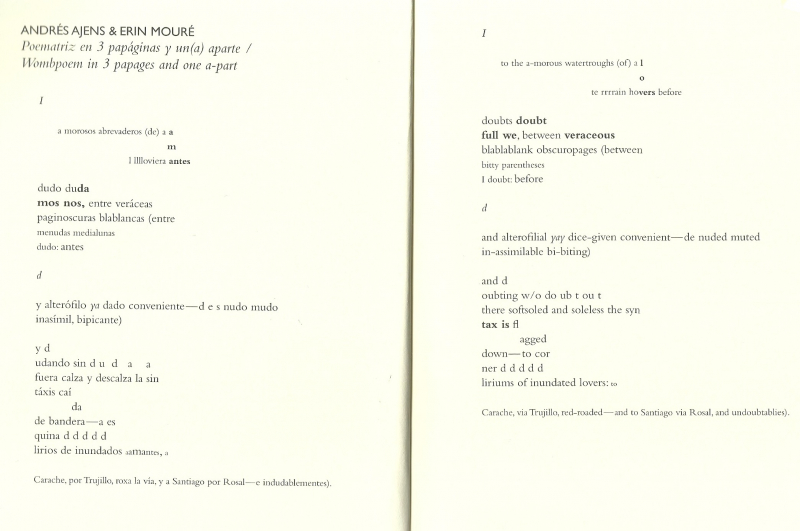

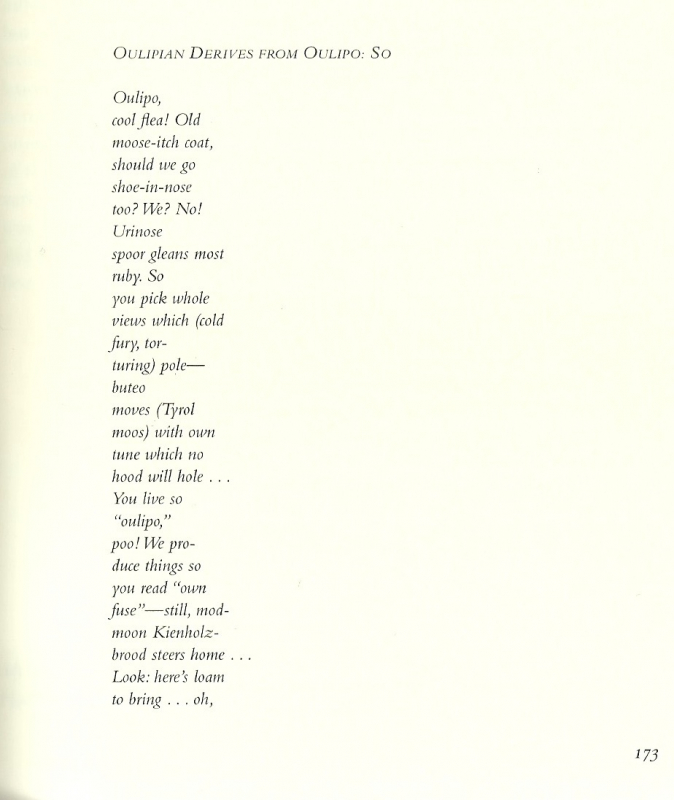

Ainsi, la poète et traductrice canadienne Erin Mouré traduisant Andrés Ajens et ses jeux de mots typographiques (fig 1.) pour lesquelles les interventions d’Ajens lui-même ont permis à celle-ci de « tordre et faire bégayer l’anglais différemment pour tenter de l’ouvrir à la parole d’Ajens » (10). Le bégaiement est bien entendu littéral avec la reproduction des consonnes répétées dans « lllloviera » traduites par « rrrrain » (qui, par l’ajout d’un « te » de bégaiement peut former le mot « terrain »), ou encore les d de « dudo » et « doubt » qui parsèment le texte. Mais le texte bégaie également lorsque l’enjambement rompt et lie un mot de part et d’autres de la fin de vers – comme pour « and d / oubting », « cor / ner » ou encore « d / liriums », voire « syn / tax is », décomposition plus fragmentée que « sin / táxis » chez Ajens – mais aussi quand « without » est transcrit par une abbréviation « w/o », qui évoque aussi par ses deux lettres la matrice (« womb ») du titre, ou encore lorsque des jeux sonores sont compensés : à certaines répétitions impossibles à rendre (comme celle de « amantes » au début et milieu du poème qui rime avec « indudablementes » à la fin de la page), Mouré répond par les échos entre les /b/ du fabuleux « blablablank », de « between », « bitty » et « before », elle reprend également le « bi » de « bitty » plusieurs vers plus bas dans « bi-biting », où on entend véritablement le redoublement de la morsure et de la cassure effectuée par le trait d’union. De plus, comme chez Ajens, les néologismes et mots-valise abondent avec « obscuropages », « alterofilial », ou « undoubtablies ». Pour Mouré, il s’est donc agi, en dialogue avec Ajens, « to make English, not just to use it, but to make it », de créer, construire un anglais et pas seulement d’utiliser l’anglais (10), c’est-à-dire qu’elle a chercher à construire un idiome dans l’anglais. À lire Mouré, on entend bien qu’il s’agit là pour elle d’un véritable processus de translucinación, d’où la langue anglaise ne sort pas indemne.

Fig. 1. Andrès Ajens et Erin Mouré, « wombpoem in 3 papages and one a-part », Chain, 10 (été 2003), p. 2-3.

Autre forme de ce que Osman et Spahr entendent par « translucinación », un certain nombre d’auteurs et traducteurs ont choisi soit de publier les brouillons de leur traduction, soit de publier la traduction d’un texte en plusieurs langues consécutivement – comme pour le poème de Charles Bernstein8 ou celui sur l’immigration de Michel-Rolph Trouillot, c’est-à-dire deux textes qui sont, respectivement, une manière de penser la traduction en acte et une manière de penser et d’écrire l’étrangèreté –, soit de procéder à plusieurs traductions du même texte selon des modalités de traduction différentes. C’est ce qu’a choisi de faire la poète et traductrice Rosmarie Waldrop. Waldrop est d’origine allemande mais a écrit quasiment toute son œuvre en anglais américain et a traduit, notamment, la quasi-totalité de l’œuvre d’Edmond Jabès en anglais.

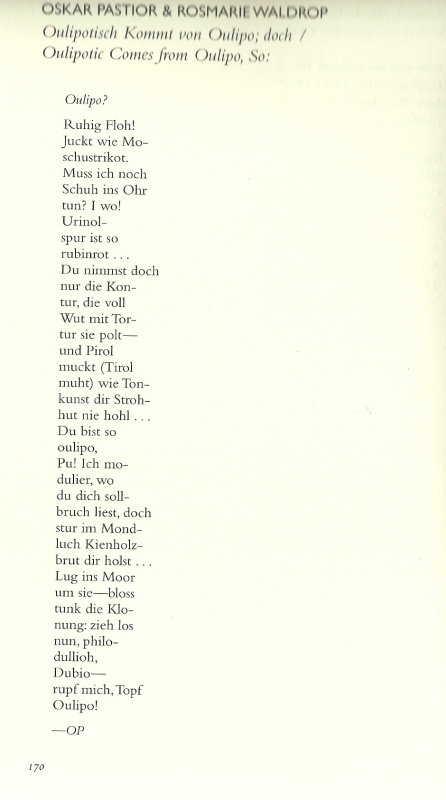

Le texte qu’elle traduit est un poème d’Oskar Pastior (1927-2006), poète allemand écrivant souvent au moyen de contraintes d’écriture, c’est-à-dire qu’il se donne des sortes de règles soit de composition, soit de procédures de composition. Comme ses amis de l’Oulipo, il est persuadé que de travailler sous contrainte peut être extrêmement productif et générer des formes et des relations sémantiques ou musicales inouïes. Il a, par exemple, écrit des textes anagrammatiques – traduits par Frédéric Forte et Bénédicte Vilgrain dans un passionnant travail d’invention et de réflexion sur la traduction9 –, il peut aussi, comme dans le poème traduit par Rosmarie Waldop dans Chain, s’adonner à ce qu’il appelle des « vocalises » : dans chaque vers il utilise strictement les mêmes voyelles dans le même ordre (occasionnellement un ‘e’ vient se loger), chaque vers a également le même nombre de syllabes que le mot qui guide tout le poème. Pour son poème intitulé « Oulipo ? », il utilise donc trois syllabes contenant systématiquement les sons « ou », « i » et « o ».

Poème original d’Oskar Pastior

Comment fait le traducteur ? C’est toujours la même question qu’il se pose lorsqu’il aborde un texte écrit à partir d’une ou de plusieurs contraintes. Ainsi, cas bien connu de prouesse traductologique, pour traduire La disparition de Perec, écrit entièrement sans la voyelle la plus fréquente en français, le traducteur écossais Gilbert Adair a traduit en utilisant le même lipogramme. Pour le texte de Pastior, Waldrop décide tout d’abord de traduire mot à mot le texte et de l’imprimer en face de l’original, puis de tenter une version vocalisée.

fig. 2. Traductions de « Oulipo ? » de Pastior par R. Waldrop : respectivement traduction littérale puis traduction respectant la contrainte.

À la lecture de la version littérale et de la tentative de respecter la contrainte, on remarque que des transferts de sens se sont opéré et que la « puce » du début a disparu, pour réapparaître, facétieusement, au milieu du texte. Voici la réflexion de Rosmarie Waldrop, que je cite entièrement :

It is clear that in such a poem all the fun is in the sound pattern. Translating literally makes no sense. Working with a vowel pattern in English is complicated by the discrepancy between spelling and pronunciation. So the first question is whether to base the English version on the letter or on the sound. Then comes the challenge to use as much of the semantic dimension of the original as possible, while making the pattern work in English. Some displacement is unavoidable here. For instance, the flea and itch of Pastior’s beginning are recovered (barely) much farther down in my poem. (Chain 173)

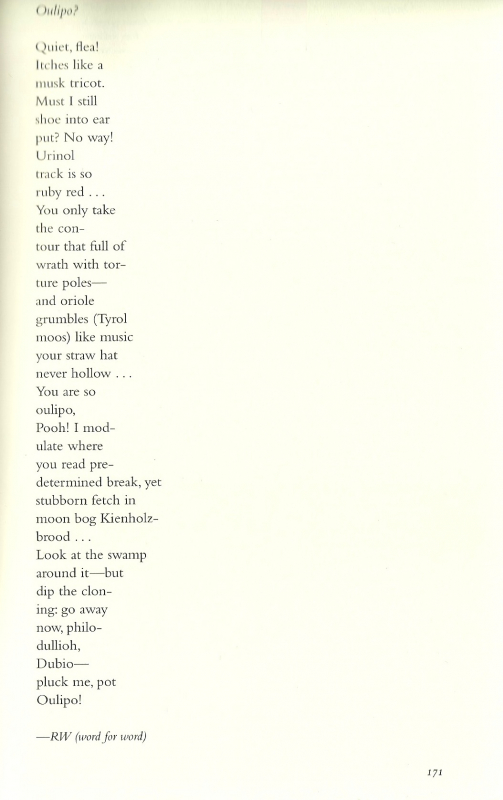

Même si certains des procédés invoqués sont connus de la traductologie, il y a donc traduction mais traduction comme translucinación, car comment faire autrement ? En effet, même si je ne lis pas l’allemand, on remarque que, comme elle le dit, R. Waldrop ne joue pas avec la graphie mais avec les sons, qu’il y a des transferts de sens évidents, et parce qu’elle sait qu’il pourrait y avoir bien des versions de ce texte en anglais, Waldrop donne également une autre traduction, celle de l’oulipien Harry Matthews (fig. 3).

fig. 3. Traduction du poème de Pastior par Harry Matthews

À la lecture de ces traductions, tant celles de Mouré que celles de Waldrop et Matthews, on note que ce n’est pas parce que le travail semble impossible et que, moins qu’ailleurs encore, la bonne traduction n’existe pas, que la translucinación signifie que le traducteur fait n’importe quoi. On le voit, la translucinación suppose aussi une certaine éthique de la traduction : ces traducteurs tentent ainsi toujours de considérer leur tâche sérieusement, quand bien même elle serait d’une grande drôlerie. Elle émane toujours de la nécessité des processus d’écriture du texte à traduire.

3. Ma pratique de la translucinación

J’utilise quant à moi le terme « translucinación » pour marquer des formes et des modes de traduction de poésie expérimentale qui, pour être de la traduction, n’en poussent pas moins la traduction jusqu’à ses limites. La « translucinación » suppose bien entendu des déplacements, comme toute traduction, mais elle offre également une forme de résistance à la traduction telle qu’on l’entend parfois, notamment parce qu’on ne retrouvera pas, d’abord, le sens du texte traduit et que l’on sera dérouté. Il faudra alors à nouveau repenser nos catégories et nos façons de lire, ainsi que nos attavismes nationaux.

Pour illustrer à nouveau ce propos, j’aimerais présenter rapidement une traduction que j’ai réalisée d’un texte de Christian Hawkey. Hawkey est né en 1969, il enseigne dans le MFA du Pratt Institute à Brooklyn. En 2010, il a publié Ventrakl dans la maison d’édition Ugly Duckling Presse. Ce livre développe sur 149 pages de textes poétiques, images, proses, traductions, tout un matériau lié au poète expressionniste allemand Trakl. Le titre peut s’entendre en anglais comme le mot « ventricle » (ventricule). Par ce jeu homophonique sur le nom de l’auteur allemand, le livre se signale dès lors comme entièrement fait de traduction. Il appartient à ce renouveau récent aux États-Unis de poétiques entièrement fondées sur des processus de traduction. Ventrakl fait à la fois ressurgir des fantômes familiaux, la biographie de Trakl étant assez compliquée car non dénuée d’inceste, mais aussi des fantômes linguistiques : les mots deviennent des spectres, suivant en cela l’épigraphe, empruntée au poète américain objectiviste George Oppen : « Possible / D’utiliser / Les mots pourvu qu’on les traite / En ennemis./ Pas des ennemis – des fantômes ». Pour construire certains de ses textes, Hawkey a eu recours à un grand nombre de procédures, mais pas uniquement et pas aussi strictement que chez les oulipiens. Il réalise de fausses interviews avec Trakl en montant des questions inventées par lui et des réponses prises dans les œuvres de Trakl, il écrit des textes biographiques tout à fait documentaires, il prend aussi à bras le corps les textes de Trakl et commence à les faire passer par tout une série de processus de destruction-reconstruction. Il tape par exemple un poème dans un traducteur automatique et fait traduire le poème ligne à ligne de l’allemand à l’anglais un certain nombre de fois. Le geste le plus théâtral de son livre est celui de plonger les œuvres complètes de Trakl dans un récipent d’eau en extérieur en attendant que le livre se décompose et qu’il flotte à la surface quelques mots, qu’il utilise ensuite comme matériau poétique. On peut être surpris de ces façons de faire, elles peuvent être jugées ridicules et pourtant elles ne sont ni plus ni moins que des processus assez répandus dans les pratiques artistiques expérimentales, et dans les pratiques poétiques que, depuis John Cage au moins, on nomme poétiques de l’indétermination. Elles visent là aussi à se jouer de la Grande Inspiration, du mythe de l’invention personnelle, de la sentimentalité outrancière.

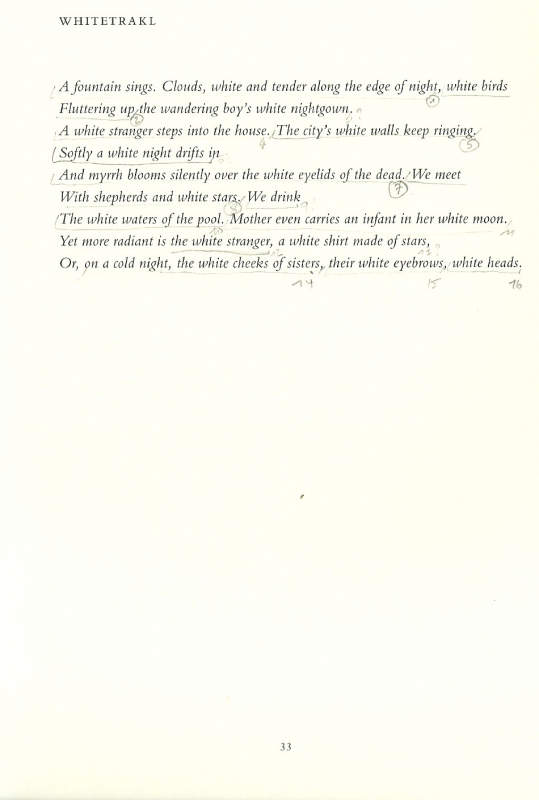

Le livre est également scandé de textes que Hawkey a composés en allant chercher dans les traductions existantes de Trakl en anglais américain les vers de ses poèmes qui contiennent de la couleur. C’est là une façon de donner à lire Trakl, une façon poétique d’attirer l’attention sur la spécificité poétique de ses textes dont la plupart incluent une référence à la couleur, tout en utilisant des couleurs là encore limitées : le bleu, le jaune, le rouge, le doré, le noir, le blanc. Hawkey a donc écrit des textes où il monte les vers relatifs à la couleur bleu et cela donne « Bluetrakl », à la couleur jaune et cela donne « Yellowtrakl », rouge pour « Redtrakl » et ainsi de suite.

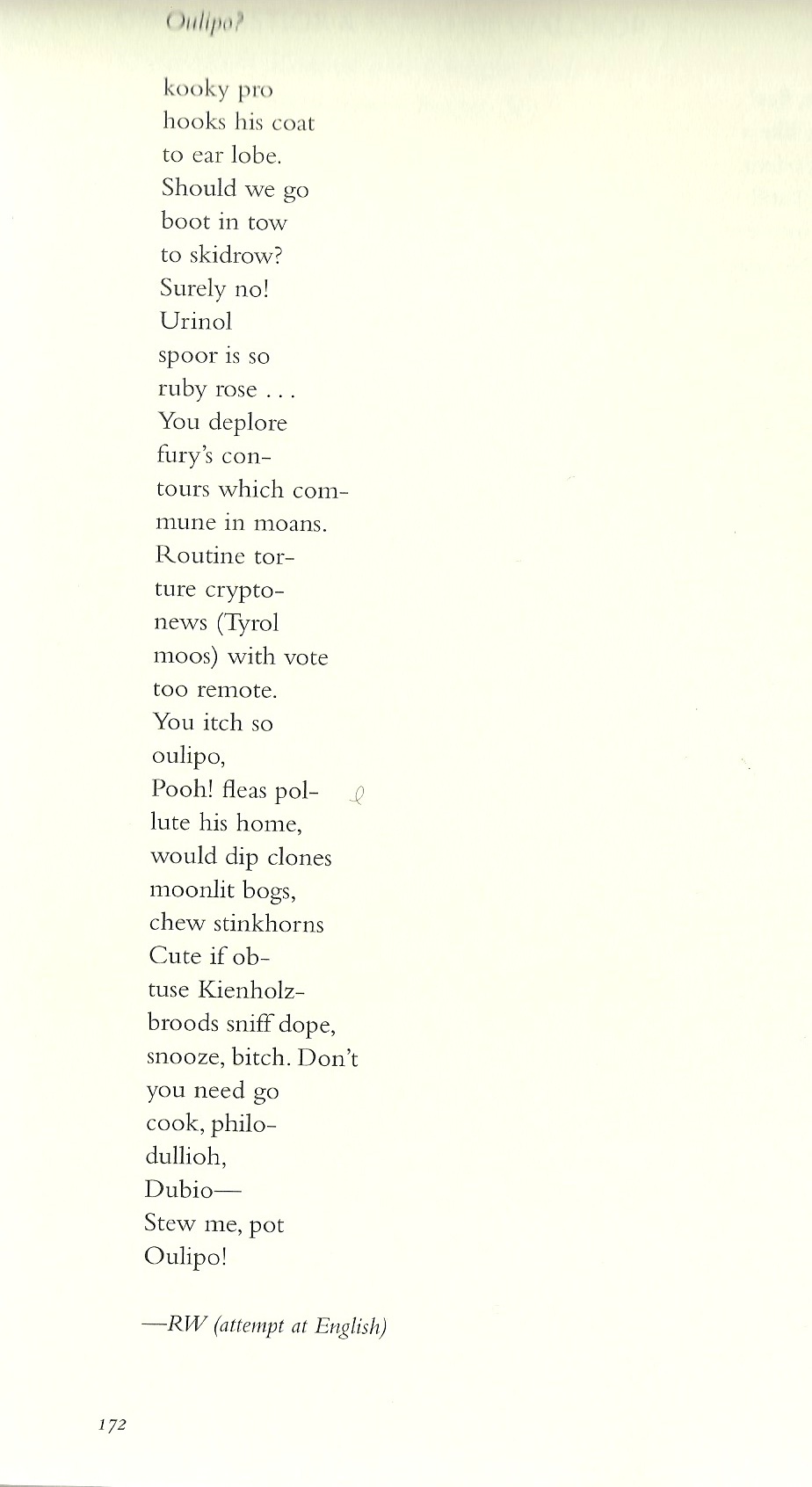

fig. 4.

Pour la traduction que j’ai dû effectuer de ces textes-couleur, je me suis d’abord mis à traduire le texte de Hawkey, me disant que cela fonctionnerait bien ainsi mais rapidement il est apparu que cet acte de traduction traditionnel s’apparentait à un contresens puisque la contrainte et l’important pour ces poèmes comme pour le livre entier était à la fois dans le poème achevé et imprimé, mais aussi dans la réflexion sur le processus d’écriture, souvent thématisé dans le livre, notamment dans la préface. Bien que j’avais traduit les vers que je trouvais sur la page, dans leur sémantisme, leur rythme et leurs sonorités, je n’avais pas véritablement traduit le poème dans son entier : ce poème n’était pas seulement un matériau à traduire, mais un matériau constitué avec une méthode précise. J’ai donc décidé de suivre ce processus. Je me suis donc rendu à la bibliothèque nationale de France et j’ai commencé à chercher toutes les traductions existantes de Trakl. J’ai collationné tous les vers de Trakl contenant la couleur ayant servi pour chaque poème de Hawley. Puis, comme on le voit sur le texte annoté (fig. 4), j’ai alors recherché les vers ou les bouts de vers que Hawkey avait pu sélectionner, puis j’ai effectué un montage de ces vers, en respectant ce que Hawkey avait effectué. Mais le texte français semblait étonnamment désuet, car le français de la traduction l’était et le travail de lissage que j’avais pu faire était satisfaisant sans totalement me convaincre. De plus, pour certains poèmes, les vers choisis par Christian Hawkey étaient tout simplement introuvables dans les traductions existantes en français : comme on le voit sur la page scannée (fig 4.), je n’ai pas réussi à trouver la section correspondant à la fin du deuxième vers. La méthode de traduction était donc à bien des égards insatisfaisante. Enfin, comme Erin Mouré, j’ai travaillé en tenant Christian Hawkey informé de la façon dont je traduisais. Étant tenu informé de mes recherches et, avant même que je lui signifie que je ne trouvais pas ces traductions satisfaisantes, l’auteur m’a tout simplement enjoint de traduire littéralement, c’est-à-dire de faire comme il l’avait fait : prendre les vers directement sans se soucier de quels vers il avait choisi et de les monter. Pour « Bluetrakl », j’ai donc tenté la méthode de reconstruction du poème, en respectant le nombre de vers utilisés par Hawkey et la méthode du montage de vers extraits des œuvres de Trakl. Le texte, que je donne ci-dessous, est la traduction publiée de « Bluetrakl » dans le magazine Vacarme :

BLEUTRAKL

Les nuages sont, frêles et blancs, dans la clarté du bleu.

Enfuis les bruns, les bleus du soir :

Profondément tramées d’or et de bleu,

Enfuis les bleus, les bruns du soir :

Ombres bleuâtres. O sombres yeux

En barque au fil de la rivière bleue,

L’esprit de Dédale en ombres bleues flotte

Un animal bleu devant la mort veut s’incliner

Fleur bleue

Fleur bleue

Des fleurs bleues

Sortant d’une grotte bleue / et des fleurs tombent

Le bleu printemps gaiement pénètre

L’haleine bleue pénètre dans le salon sur le jardin,

Un gibier bleu perd son sang un gibier bleu / regard aux aguets

S’incline sans voix sur de bleuâtres eaux

Mais le gibier bleu garde le souvenir

Devant ses yeux embués des images bleues voltigent

/les gestes de tes bras dans le bleu

Et d’une bleuité pourrie

Un gibier bleu / perd son sang tout bas dans un fouillis de ronces

Le bleu printemps jaillit de rocs écroulés

O le silence de la descente au long de la rivière bleue

bleu arriva le vent de la nuit

la rivière bleue coule

D’un bleu en dissolution

un bleu flotte

En procédant ainsi et en comparant « Bluetrakl » et « Bleutrakl », une fois la traduction terminée, il s’est produit ce qui devait advenir : certains vers étaient semblables. Cette traduction-limite, que je ne reproduirais pas pour tout texte, est une des formes de translucinación appelée par le texte lui-même : je ne souhaite, en effet, pas dire par là qu’il y a forcément quelque chose de très extraordinaire à réaliser cette translucinación, mais c’est à ce moment que la limite entre la traduction et l’invention d’un texte à part entière en collaboration avec un auteur de langue étrangère est extrêmement ténue. Aussi, lors de la lecture publique, en accord avec l’auteur, j’ai tenu à lire les traductions telles qu’elles avaient été faites : aucune ne suit la même stratégie de traduction, ainsi l’ensemble des traductions lues donnaient à entendre le processus de traduction, quand bien même ce processus ne s’entendrait que dans des détails infimes.

J’ai cherché à présenter rapidement des exemples de ce qu’on peut appeler translucinación, afin tout d’abord de tenter de remettre en question l’idée selon laquelle seuls les poètes peuvent traduire des poètes. Le terme translucinación me semble opératoire et riche, au-delà même des exemples que j’ai donnés, car il permet de rendre compte de processus de traduction et de textes traduits selon des méthodes hétérodoxes, mais toujours appelées par la nécessité du texte à traduire, elle se distingue des contraintes de traduction a priori élaborées par l’Outranspo (Ouvroir de translation potencial [sic]), qui s’est constitué en 2012 et qui, à l’instar de l’Oulipo, conçoit des traductions sous contrainte, même si le texte traduit n’est pas écrit sous contrainte. Ici, comme j’ai tenté de l’expliquer avec Mouré, Waldrop et ma traduction de Hawkey, les contraintes de traduction ou les processus mis en œuvre répondent à ceux mis en œuvre par le texte.

Ainsi la traduction comme translucinación se fait déjà, il me semble, analyse en acte des processus de traduction. Je propose donc le mot translucinación comme l’un des termes possibles pour la traduction de poésie expérimentale puisque par ses différentes composantes (traductologique, créative, politique) elle permet de s’adapter à cette poésie de l’ouvert et du processus qu’est la poésie expérimentale. En effet, si John Cage définissait l’expérimental comme « une action dont le résultat est inconnu »10, privilégiant ainsi le processus de création et de performance du texte, et si, dès lors, chaque instanciation du texte est un nouveau texte, alors chaque traduction peut elle aussi être une instanciation nouvelle du texte (comme pour la traduction de « Oulipo ? » de Pastior). La translucinación n’est alors ni une théorie de la traduction ni pour autant une absence de pensée de la traduction, elle est une réflexion en acte, ce que j’appelle ailleurs practice-based criticism, c’est-à-dire une pensée du texte et de la traduction tout autant qu’une traduction à part entière.