Dans la vaste problématique des rapports entre les peuples et leurs dirigeants, la question du tyran est certainement la plus cruciale, dans la mesure où elle se trouve accompagnée de celle de la liberté de ces peuples et de l’éventuel tyrannicide comme remède aux maux infligés à la collectivité. Dès les temps antiquesi, cet aspect du gouvernement des États a préoccupé les moralistes, les philosophes, les théoriciens de la politique et l’on a longuement disserté sur les cas où la révolte contre le pouvoir tyrannique est reconnue liciteii. Dans la Péninsule ibérique, à l’extrême fin du XVIe siècle, le Père Mariana, dans son De rege et Regis Institutione (1599), acceptait la mort du despote, pourvu que, quels que soient les moyens employésiii, elle s’accomplisse en harmonie avec le souhait du plus grand nombre. Au XVIIe siècle, lorsque la monarchie accentue son absolutisme, les penseurs, plus prudents, se contentent d’accepter la possibilité pour le peuple de déposer un roi qui disposerait à sa guise de la délégation de pouvoir que ce même peuple a placée dans ses mainsiv.

Cette question n’est pas demeurée l’apanage des théoriciens, elle est devenue un thème littéraire, singulièrement prisé au théâtre. On sait tout ce que les drames baroques, qui cultivent l’exploitation des affects, ont pu tirer de la représentation de la violence tyrannique. Dans le cadre de la comédie espagnole, les figures de rois qui, d’une manière ou d’une autre, abusent du pouvoir sont certes légion, mais les exemples de tyrans demeurent rares, et la représentation du tyrannicide ne concerne qu’une poignée de piècesv, une quinzaine peut-être sur les centaines de comedias existantes.

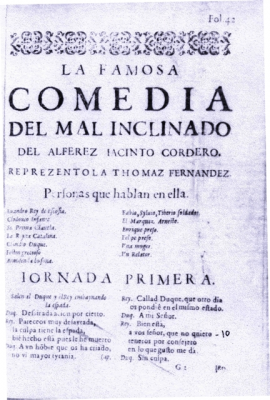

Jouée par la troupe de Tomás Fernández et publiée en 1634vi, la pièce El Mal inclinado, dont le titre personnalise la propension au mal, met en scène l’un de ces quelques exemples. Son auteur, Jacinto Cordeiro (1606-1646), est l’un de ces nombreux Portugais qui utilisent le castillan et les formes littéraires espagnoles pour composer leurs œuvresvii, sous le régime politique de la Double couronne et dans le contexte culturel du Siècle d’Or, à un moment où la Comedia triomphe et fait courir les foules partout dans la Péninsule, y compris au Portugalviii.

Bien entendu, la pièce n’est pas le lieu d’un argumentaire théorique. Il s’agit pleinement d’un spectacle, avec ce qu’exigent la mode et les canons de la Comedia, qui est fondamentalement une tragicomédie avec des degrés infinis depuis le grotesque jusqu’à la véritable tragédie. C’est bien le cas de El Mal inclinado où les crimes et les décisions aberrantes du despote font bon ménage avec les facéties du valet de comédie (le gracioso) ou avec les amours du héros positif, et où le discours fait alterner les graves propos, les malédictions, les jeux de mots, les bouffonneries du valet, les chansons et les historiettes, etc. Toutefois, pour limiter cette communication au thème de la journée d'étude qui nous accueille, je ne tiendrai pas compte de toute cette variété, et je ne présenterai pas la pièce dans ses aspects techniques, sans rien dire de son découpage, de son alternance métrique ou autres considérations que seule une étude plus étendue et à la visée généraliste pourrait proposerix.

Dans le respect du genre, l’argument de El Mal inclinado conduit d’une situation initiale de déséquilibre à l’équilibre retrouvé au dénouement – pente naturelle de la Comedia –, c’est-à-dire du désordre introduit par le roi tyran à l’ordre restauré par un nouveau souverain qui aura éliminé le fauteur de troubles. Or le libérateur est le frère du monarque, ce qui double la question politique d’une dimension familiale, source de grand pathétisme, car à cette image de frères ennemis vient s’ajouter un autre personnage clé, la reine mère, véritable pivot de l’action, on le verra. On perçoit déjà les diverses couches de significations qui vont venir compliquer le passage à l’acte fatal, toute question privée devenant pour cette famille un événement concernant la collectivité. Voilà donc une triangulation tragique constituée par la mère, le fils aîné (le tyran) et le fils cadet (l’infant). Puisque ce dernier est destiné à occire le premier, le déroulement de l’action doit mettre en scène, d’une part, la réalité du statut de tyran de ce roi, en montrer les monstruosités afin d’obtenir un consensus sur cette caractérisation et, d’autre part, exposer l’enchaînement des faits qui conduiront à sa mort. Pour autant, cette logique ne donne pas lieu à un parcours harmonieux, comme on peut s’y attendre, ne serait-ce que pour satisfaire le goût du public qui souhaitait l’étalement des tensions, le maximum possible de rebondissements, car la perspective « commerciale » n’est jamais à écarter de ce type de spectacle.

La scène d’ouverture est tout entière occupée par la mise en place du portrait du tyran, Evandro, roi d’Écosse, portrait dressé par le discours du monarque lui-même. En compagnie du duc, premier représentant des Grands à s’étonner de ce qu’il entend et de ce qu’il sait, le souverain entre en scène en tenant une épée rouge de sang - objet « inaugural » de l’œuvre matérialisant la première manifestation de l’arbitraire. Il vient de tuer son précepteur et il attribue la responsabilité de l’acte à son arme. S’il y avait dans ce dernier trait un désir de dédouanement, suggérant déjà une grave coupure avec le réel, le tyran « réintègre » aussitôt et en conscience le « statut » qu’il élabore lui-même en affirmant ne pas avoir besoin de raison particulière pour tuer un homme. Bien entendu, cela s’accompagne de la revendication du souvenir de Néron, archétype dans le domaine, ce qui sera réitéré ailleurs dans la pièce. Ce sont là autant d’arguments qui font de cette scène inaugurale une entrée en tragédie, pas simplement à cause de la mort déjà donnée, mais parce que la sphère du pouvoir en son lieu le plus élevé traverse une crise qui fait courir un risque majeur à l’État et au royaume.

Et tout au long de l’œuvre sont étalées les diverses preuves du comportement tyrannique d’un monarque totalement hors du cadre attendu. Il décide de faire pendre les deux mille prisonniers que son frère a ramenés de la guerre, alors même que ce dernier leur a promis la vie sauve (Acte I)x. Il viole la duchesse Leonora, qui se suicidera (Acte II). Il ordonne la libération d’un meurtrier qui avait tué son adversaire dans un corps à corps au prétexte que le risque était identique pour les deux. Il ordonne de brûler vif un coureur de jupons et lorsqu’on lui fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’un hérétique pour ainsi mériter le bûcher, il objecte que cet homme fut hérétique de son honneur, ce qui correspond à deux interprétations perverses du code dominant. Il fait couper les oreilles d’un voleur et le livre à la cruauté des enfants dans les rues (Acte III). La noblesse le déteste (le duc, dès les vers initiaux, est chargé de nous en informer) ; le peuple murmure (la seule personne qui lui porte quelque attention c’est la servantexi - signe de dévalorisation) ; sa mère (la reine mère Catalina) le condamne, et tout le monde attend que l’infant Clodoveo accède au trône. Mais, si le consensus public est réalisé sur cette perspective globale, seul l’infant, prince positif, ne peut se résoudre à l’issue envisagée. En cela, la contradiction baroque est installée, qui réunit dans une unité contradictoire, d’une part, le pôle d’écrasement en totale opposition aux valeurs dominantes dont il faut se libérer (espace du tyran) et le pôle d’ouverture vertueux et libérateur qui rassemble tout ce qui compte dans le royaume (espace de l’infant), mais dont le bras armé ne peut se décider, précisément au nom de ces valeurs ! Tel est le ressort profond de l’action, qui avancera au rythme des étapes nécessaires à l’abandon par l’infant de ses divers facteurs de prohibition.

Mais, avant toute chose, se pose la question essentielle de l’origine du comportement déviant du tyran : dans la mesure où on s’apprête à le remplacer par son frère, son excès despotique ne peut être imputé à l’héritage familial. Dans le cadre de l’idéologie « du sang », la famille royale ne saurait être soupçonnée d’une tare mettant en cause toute une lignée. Il faut donc montrer la singularité de la déviance qui affecte le monarque actuel ; la mère s’en charge, selon qui son fils dévoyé a contracté ce vice de sa nourrice et elle ne manque pas de souligner l’identité des appellations entre l’un et l’autre : (« Una mujer te crió / igual a tu sangre airada / como tú mal inclinada, / que de ella se te pegó », v. 2013-16). Le foyer de contamination est donc extérieur à la famille, il a sa source chez une roturière de basse extraction, de sorte que le sang originel est irréprochable. Mais à cette explication qui dédouane la mère, le couple parental et la lignée, le despote en avait opposé une autre, responsabilisant au contraire sa génitrice, puisqu’il l’avait accusée de ne pas l’avoir élevé elle-même, ajoutant que, si elle l’avait fait, elle ne serait pas aussi cruelle envers lui. L’argument est surprenant dans une pièce du XVIIe siècle, sans qu’il donne d’ailleurs lieu à plus d’analyses. Sous le discours d’époque, notre regard contemporain perçoit ce toujours vrai qui résulte de la perturbation de la relation aux parents conjuguée au sentiment d’abandon : la mère n’a pas été à la hauteur de ses devoirs maternels et le tyran voit en cela une violence initiale qui éclaire ses errements.

Si la figure paternelle est physiquement absente, son souvenir joue un rôle, selon le tyran lui-même, dans l’explication de son comportement. L’un de ses premiers arguments destinés à se justifier tient à ce qu’il dit avoir supporté sous le règne paternel, c’est-à-dire le frein (« Basta el freno que he tenido / en vida del rey mi padre », v. 25-26) opposé par le père, lequel – dans le rôle de celui qui dicte la loi de bonne conduite – empêchait le fils de laisser libre cours à son dérèglement. Mais depuis ce temps, le fils a fixé de la rancœur et l’on comprend mieux que le précepteur, possible figure paternelle de substitution, éducateur et réactivant un cadre contraignant, soit le premier assassiné de l’œuvre. En tout cas, cette impatience juvénile non satisfaite, cette contrainte – autre violence initiale – se transforment en haine et se reportent sur la mère, sur qui le fils tyrannique entend se venger (« agora sufra mi madre / lo que a mi padre he sufrido », v. 27-28). Ce fils dévoyé et qui a longtemps attendu son heure, se sépare donc, dans le domaine du privé, du couple parental. Mais, en cela, il ne se trouve plus du côté de la transmission des valeurs socialement reconnues, et la haine qu’il ressent pour sa génitrice constituera un facteur essentiel pour sa propre mort.

Face à cette situation lourde de potentialités tragiques, il existe, ainsi que déjà suggéré, un autre système, positif, celui que forment la reine mère, le souvenir du roi défunt comme instance ayant incarnée l’ensemble des valeurs qui transitent maintenant par cette dernière, et, troisième constituant, l’infant, chez qui tout le monde reconnaît ces valeurs. Et il est évidemment crucial que cette filiation exemplaire, cette fidélité à tous points de vue, ce « même paternel » soient déclarés par la mère qui dit, incluant le cadet et excluant l’aîné : « ¡Ah valeroso retrato / del padre que te engendró ! / ¡Qué bien siempre le imitó / tu valor, y no este ingrato ! » (v. 511-514)

Ce personnage-portrait de son père doit être théâtralisé au maximum de ses qualités, de manière à en faire, sur scène et aux yeux de tous, le parangon du code nobiliaire idéal. Il est donc introduit dans le spectacle, dans le premier acte, après les premiers exemples du comportement du tyran, ce qui ménage un contraste significatif. Voilà donc Clodoveo qui entre en scène dans son rôle de grand soldat victorieux, dont l’épée honorable a servi à autre chose que celle, déshonorée, de son frère. Tout cela dans une séquence qui se trouve séparée de la scène inaugurale (qui mettait en place le tyran) par quelques vers de violents reproches maternels adressés au souverain dans lesquels la mère le déclare tyran, affirme qu’il usurpe le nom de roi et qu’il a perdu la crainte de Dieu. C’est après cet affrontement – qui contient une perspective tragique –, et l’on voit que la structure de l’œuvre est porteuse de sens, que Clodoveo paraît en tête d’un cortège et au son des tambours, tous signes classiques de l’héroïsation. Selon la règle dans la Comedia et malgré la surprise qu’il manifeste devant l’attitude agressive du souverain (car le code d’honneur implique que le roi reconnaisse la valeur de celui qui se bat pour lui), il entreprend de narrer ses hauts-faits, morceau de bravoure obligé (et toujours attendu du public) proféré par le glorieux soldat qui tresse ses propres lauriers et en espère du souverain qu’il a servi loyalement. Il va sans dire que cette attente est frustrée, autre rupture avec le code dominant…

Reste à savoir par quel processus le nouveau venu héroïque, de sang royal, reconnu par la reine mère et par tous les autres, libèrera le pays du monstre, éloignant en cela les risques internes comme il a éteint les risques externes en gagnant la guerre. En fait, une autre guerre l’attend, cette fois avec lui-même. Si l’idéologie de l’infant, en totale adéquation avec le code de l’honneur qui régit sa société, fait de lui un prince positif, elle entre en même temps, comme déjà signalé, dans un système contradictoire. La mettre en œuvre, protéger le royaume, assurer la continuité dynastique impliquent l’élimination de celui qui est hors du cadre, alors même que ce système de représentations contient tous les arguments justifiant sa résistance devant cette perspective. En la personne du tyran, le héros doit s’en prendre au roi, cependant légitime puisqu’il a succédé à son père sans violence ; en tant que soldat, il se fait un devoir d’obéir au souverain ; s’opposer au monarque, c’est lutter contre son frère et enfreindre les lois sacrées de la famille ; mais dans la personne de ce frère, la mère est concernée et il ne sait pas tout ce qu’elle en pense ; de surcroît, c’est encore s’en prendre au ciel qui régit l’ordre du monde et dont le monarque est traditionnellement le lieutenant sur terre. Du reste, à sa mère qui, dans le deuxième acte, le pressait d’abattre le roi qui, disait-elle, avait des intentions meurtrières contre elle, pour imiter Néron (v. 1407), l’infant avait objecté que cette idée était impossible, Evandro étant chrétien et Néron païen ; et s’il souhaitait lui aussi un châtiment divin, il refusait d’en être l’instrument (« castíguelo el cielo a él, / mas no sea por mi mano » v. 1435-6) ; enfin pour tenter d’échapper à sa destinée libératrice, il avait souhaité plutôt mourir que d’accomplir le geste définitif (v. 1423), cela dans une progression du processus d’évitement dans lequel il est encore enfermé puisque, au cours du premier acte, il s’était contenté d’envisager l’exil (« Hoy me ha de ir a Portugal / a servir en sus fronteras / al primero rey Don Juan / que, victorioso de Ceuta, / entró en Portugal triunfando / con africanas banderas », v. 255-260)xii.

Ainsi donc, les obstacles sont nombreux et, face aux multiples atteintes à l’ordre normal des choses dont se rend coupable le tyran, la profonde intériorisation du code de l’honneur paralyse l’infant, qui demeure loyal, et cette résistance individuelle empêche le groupe d’exercer son droit à la résistance collective.

Si le prince ne peut pas sortir du cadre idéologique qui constitue pour lui un pôle de prohibition, il faudra bien que le réel « s’adapte » afin que le héros puisse jouer son rôle. Un renversement radical est à attendre, dans certaines conditions car il importe que l’auteur du geste libérateur ne puisse pas être passible de justice et il doit être clair pour tous qu’il a agi de manière juste, évacuant ainsi tout motif de vengeance.

Le palier décisif, le déclencheur, vient de la relation familiale. Dans les derniers vers de l’acte intermédiaire, la reine mère avait été jetée en prison par son fils le roi lorsqu’il avait appris les projets définitifs qu’elle formulait envers lui. Dans l’acte suivant, il lui rend visite et les deux personnages échangent les arguments déjà signalés sur la filiation et l’éducation. Il faut dire qu’à l’occasion de l’obscurité de la geôle (source classique de quiproquos dans la Comedia), cette mère emprisonnée avait cru que son cadet venait la voir et elle s’était écriée juste devant l’ombre du fils détesté « ¿ Es mi amado Clodoveo ? ». Tout est donc en place pour le duo de haine ! Les passions sont exacerbées, le vocabulaire violent, Catalina répète de vive voix à son fils ses souhaits de le voir mort afin de libérer le pays, ce qui lui vaut une gifle, tandis qu’Evandro s’en va en renvoyant à sa génitrice le surnom qu’elle lui applique – façon de la « garder » comme mère : « Tu rabia al castigo cuadre, / que creo que eres mi madre / por ser tan mal inclinada » (v. 2040-3).

Cette gifle donnée à la mère – agression d’une violence inouïe au regard des codes de cette société et sans doute cas unique dans la comédie espagnole –, est le dernier acte transgressif du tyran. Cette hiérarchie souligne parfaitement le côté impensable de ce geste, qui condamne définitivement son auteur. D’autant que cette mère est reine mère : veuve du roi juste précédent, elle est porteuse des valeurs positives et elle souhaite les voir refleurir au sommet de l’État. C’est elle qui a reconnu l’image du père défunt dans la figure du fils cadet et elle n’hésite pas à vouloir couper le rameau familial malsain afin de sauver la société, dont la destinée s’identifie à celle du groupe nobiliaire dirigeant. La main qui a porté atteinte à la mère devient sacrilège, mot qu’emploie d’ailleurs l’infant, de sorte que le geste attentatoire se situe au plus haut de la hiérarchie criminelle… Du reste, au plan structurel, ce passage à l’acte se situe au cœur du troisième acte, dans son deuxième bloc d’action, c’est-à-dire à un moment où commence la phase descendante de l’œuvre, tout étant maintenant dirigé vers le dénouement.

Juste après cette gifle, par laquelle le monstre s’est définitivement séparé de sa génitrice, cette dernière déverse sur son agresseur toutes les malédictions possibles : qu’il meure de mort violente, qu’il soit tué par son frère et qu’il expire sans confession. Autant dire le programme moteur de l’action de l’œuvre : après avoir désigné l’infant comme libérateur, Catalina dit maintenant les conditions du geste fatal :

¡ Maldígate el cielo, amén !

Mueras rabiando, enemigo,

y a mis ojos por castigo

violenta muerte te den.

No tengas gusto ni bien.

De tu sangre se levante

quien te castigue y espante

vengando esta bofetada,

y te dé la muerte airada

tu mismo hermano el infante. (v. 2043-2052)

Il se trouve que le fils bientôt réparateur avait annoncé, comme par anticipation mais par simple respect des normes, qu’il n’hésiterait pas à tirer l’épée pour défendre sa mère si le roi voulait attenter à sa vie (v. 1855) dans une première évolution par rapport à ses déclarations initiales… Voilà donc le traumatisme fondamental en place, d’autant que Clodoveo, confronté à l’honneur maternel bafoué, fait sien cet honneur, comme le lui impose le code de fonctionnement de la société. En fonction de la logique mise en place dès le début de la comedia, tout le monde sait que Clodoveo n’échappera pas à sa destinée positive pour les sujets de ce royaume, même de fantaisie : il est missionné et ne peut reculer. Ce qui n’empêche pas qu’il y ait encore de multiples obstacles à l’acte fatal attendu car, si l’infant vient d’accéder, avec cette gifle, au dernier palier du mouvement général conduisant à la mort du tyran, il ne lui est pas facile de se convaincre sans tenir compte du code intériorisé depuis toujours…

Aussi le traditionnel monologue qui contient le discours du héros face à lui-même, conscient de se situer au seuil d’un moment décisif et d’être parvenu à un moment de rupture radicale, commence-t-il par une formule certes banale mais qui souligne cet instant limite, « Hasta aquí pudo / tener prudente la espada… », v. 2093-4 ). Deux mots (Hasta aquí) qui verbalisent parfaitement un « avant », lorsque les qualités qui sont les prérogatives d’un bon prince (prudence, patience, loyauté, valeurs chrétiennes, etc.) s’étaient exprimées, face aux erreurs de son frère, dans le fait de laisser l’épée dans son fourreau, et un « après » marqué par le rendez-vous avec une destinée tragique mais qui le fait accéder à une nouvelle maturité et qui «libère » son arme. Cette délibération intime en forme de bilan clôt une phase et en ouvre une autre surplombée par la verbalisation des arguments qui permettront de tuer le souverain sans que le héros positif soit délié de l’ensemble de ses valeurs. Aux yeux de tous, le tyran les a déjà perdues, mais pas encore dans l’opinion de l’infant qui a poussé la loyauté jusqu’à l’extrême et qui doit petit à petit dépouiller le souverain de tous les éléments qui jusqu’à présent s’opposaient au geste fatal, ce qu’il fait maintenant. Quel est son argumentaire ? 1) Un tyran n’est pas un roi, le monarque perd donc ses caractéristiques politiques et cela élimine la question de la légitimité, donc l’infant n’est plus un régicide ; 2) celui qui a giflé sa mère ne peut pas être considéré comme un fils, de sorte que l’obstacle de la filiation tombe, et la mère ne pleurera pas celui qu’elle a rejeté ; 3) par conséquent, le despote n’est plus son frère et la question de la fratrie disparaît, ce en quoi il n’est pas fratricide ; 4) le tyran ayant perdu la crainte de Dieu, il n’appartient déjà plus au monde des chrétiens. À cela s’ajoute une caractéristique du mauvais souverain : conscient de ses actes, il reconnaît savoir qu’il agit mal mais s’estime dans l’impossibilité de se corriger. Il ne peut pas recevoir les lumières de la raison ou de la morale. Il s’éloigne de Dieu, et lorsqu’on lui dit « solo Dios puede guardarte » (v. 1510), il répond avec audace et orgueil « Yo me guardaré… » (v. 1511)

Place donc à la mort, elle est devenue légitime et elle doit s’accomplir, déclare l’infant, dans les règles du code d’honneur, c’est-à-dire l’épée à la main et dans le face à face, non à l’occasion d’une exécution.

Lorsque le tyran revient sur scène, il trébuche trois fois : le signe est suffisant dans ces conventions théâtrales. Dieu l’a réellement abandonné et voilà le personnage dans une zone intermédiaire entre la verticalité du vivant et l’horizontalité cadavérique. Puis, pris de mélancolie – autre signe négatif –, il s’endort car la servante lui chante des chansons sur les tyrans de l’Antiquité, preuve ultime qu’il n’y a pas de renoncement chez le despote. Au plan dramaturgique, le sommeil est plein de ressources car il permet d’exploiter un des moyens classiques du théâtre baroque, le rêve, cadeau au public, et qui permet de représenter le monde de l’invisible.

Dans le cas présent, ce sera l’apparition de deux fantômes (encore une zone intermédiaire), ceux du précepteur assassiné et de la duchesse violée. Pour qu’ils puissent jouer leur rôle pleinement, ce qu’ils ont à dire impose le réveil du tyran, car il doit entendre ce qui l’attend, de sorte que du monde onirique avec ses annonces secrètes, l’espace scénique passe aux visions en état d’éveil, c’est-à-dire aux déclarations devant le tyran conscient et plein d’effroi. Le précepteur lui annonce la sentence prise par Dieu, la mort : seule une créature revenant de l’au-delà pouvait transmettre cette parole définitive, dont on ne peut faire appel précise le fantôme, qui ajoute que l’infant sera le bras armé de Dieu, chargé de réaliser la malédiction maternelle, ainsi que l’annonce à son tour le spectre de la duchesse. Le tyran tire de cela la conclusion qui s’impose et il déclare être maintenant sûr de sa mort, manière de la lui faire accepter (v. 2272). Le duel s’engage et c’est alors que le monarque devient fou – la nécessité de conscience a disparu –, et croit voir devant lui, et la combattre, une foule de revenants, la masse de ses victimes, les armes à la main. La folie est la dernière étape dans la déshumanisation (elle interdit aussi toute possibilité de confession) et cette foule représente la sanction collective exercée par ceux-là mêmes qui ont injustement péri. En même temps, la superposition dans l’esprit dérangé du tyran, des victimes et de son frère, ce que représente l’hallucination, donne à ce dernier l’image de la légitimité collective, au plan social. Et lorsque l’infant porte le coup fatal, en déclarant « Del cielo es este castigo » (v. 2379), il prend en charge l’ordre chrétien, son bras est guidé par Dieu et il accomplit par là-même la malédiction maternelle, non passible de justice future. Il fallait encore toutes ces procédures – qui nourrissent aussi le spectacle –, avant que le cadavre du tyran ne tombe, en coulisses pour respecter les convenances. Une séquence occupée par le domestique s’intercale alors pour ménager l’alternance des genres et relâcher les tensions après ces hauteurs tragiques. Mais cette scène joue un rôle du point de vue politique, car elle donne le temps à l’infant de se présenter devant le peuple, dont on entend les vivats en hors scène : Clodoveo a été reconnu souverain par la population. Et c’est alors qu’il revient sur le plateau pour adresser ses premiers mots de roi à sa mère et lui dire qu’elle est vengée. En retour, cette mère à l’honneur maintenant lavé et aux désirs satisfaits par ce cadet, lui déclare qu’il est roi, chef et libérateur : trilogie politique qui forge aussi l’image du fils parfait... Fondamentalement, c’est elle qui l’a fait roi, en se chargeant d’une part de l’autorité paternelle, défaillante par absence : elle l’avait précédemment « reconnu », comme on l’a dit, et, maintenant, elle le « fait reconnaître ». C’est elle aussi qui avait commencé le travail idéologique destiné à dépouiller le fils tyran de ces caractéristiques de roi.

Le duc et le marquis se jettent aux pieds du nouveau souverain : les nobles seront fidèles. Le groupe dominant a réglé ses problèmes en interne et a trouvé au sein de la famille royale un élément qui lui permet de perpétuer son pouvoir, sans aventure personnelle de l’un de ses membres, sans intervention populaire. Le groupe a dépassé cet exemple de folie individuelle, l’ordre public a été rétabli, l’équilibre retrouvé. L’espace scénique était destiné à offrir un cheminement plein de perturbations et pleins d’affects vers un idéal social, dans une société poétique, à partir d’un thème puisé dans les possibles de l’Histoire et ainsi mis à distance. Le lecteur-spectateur, à qui on a offert près de 2500 vers chargés d’affects, peut revenir à son réel, toujours en devenir et sans aucun point d’équilibre définitif, lui.