À l’extrême fin du XVIIIe siècle, en 1792 a lieu à Belfast un rassemblement de harpistes de différentes provinces irlandaises. L’organiste Edward Bunting y assiste et publie à Dublin en 1796 le premier volume de ses Mélodies irlandaises qui sont un recueil instrumental, sans texte, pour le piano-forte, suscité par ce rassemblement. Ces mélodies ont un texte implicite que les Irlandais connaissent par tradition orale, en gaélique (BUNTING, 1796, 1809, 1840).

L’Irlandais Thomas Moore donne en anglais une adaptation poétique de ces musiques, publiées sans musique, porteuse d’un imaginaire de la musique très complexe sur lequel il faudra revenir : la musique instrumentale, à ses yeux, véhicule la vérité psychologique du peuple irlandais et il faut, dans les paroles anglaises, trouver quelque chose de cette vérité musicale. Ces paroles anglaises, publiées sans musique rappelons-le, sont implicitement pensées comme pouvant être chantées. Il les publie d’abord en périodiques et les rassemble en livre en 1822. (MOORE, 1822). Cette publication a un succès considérable.

La poétesse et conteuse d’origine irlandaise Louise Swanton Belloc (1796-1881) publie en 1823 une traduction française de ces Mélodies irlandaises de Thomas Moore. (BELLOC, 1823). Hector Berlioz découvre ces mélodies en 1826 et fait paraître en 1829 ses Neuf mélodies irlandaises en demandant à Thomas Gounet de reprendre le texte de Louise Belloc pour en faire un texte chantable. (BERLIOZ, 1830). Il conserve toutefois le texte de Louise Belloc pour sa dernière pièce, Élégie. Ce faisant, il introduit en français le mot « mélodie » qui sera amené à devenir un terme générique, au point d’ailleurs que Berlioz l’abandonne dans sa seconde édition en 1849 au profit du titre plus vague, plus large de Irlande. (BERLIOZ, 1849).

Ces traductions en chaîne constituent un nœud qui est extrêmement important : toute la poésie irlandaise du XXe siècle, (notamment celle de Yeats et tout le travail sur la « musicalité de la langue » du tournant du XXe siècle) s’ancre dans ces démarches de Moore prolongée par celle de Berlioz et dans tout l’imaginaire de la signification qui se met en place entre 1780 et 1820. Par ailleurs, les mélodies irlandaises de Bunting lancent le revival irlandais, qu’il faut mettre en lien avec le travail d’histoire de la musique (chant grégorien etc.) du XIXe siècle. Il faut situer ces démarches dans une préoccupation plus large, que l’on retrouve à l’échelle européenne : le Buch der Lieder de Heinrich Heine (1827) ou Johann Gottfried von Herder travaillent, dans leur langue et dans un contexte différent, des problèmes similaires.

Dans ce nœud, l’œuvre de Thomas Moore prend une place particulière, dans la mesure où c’est lui qui commence à interroger un rapport très nouveau entre le texte et la musique. Ces textes ont ensuite été repris, par Ludwig van Beethoven, Félix Mendelssohn, Friedrich von Flotow, Benjamin Britten, … qui à chaque fois, réinterprètent ce qu’est une « mélodie », un texte, le chant, la musique. Moore est par ailleurs le pourvoyeur de poèmes qui ont eu une fortune musicale internationale Lala Rookh (Schumann s’en inspire, entre autres). L’un des poèmes des Irish melodies, « The last rose of Summer » a connu une renommée mondiale.

Le mot « traduction » unifie ces différentes catégories. Il est employé dans des acceptions différentes. D’un côté il y a bien traduction d’une langue à une autre, du gaélique à l’anglais, de l’anglais au français ; de l’autre, il y a « traduction » dans un sens nouveau, celui d’une « langue » qui est affirmée comme telle, la musique instrumentale. Et ce que l’on « traduit » peut être un texte, mais aussi quelque chose de plus vaste et de plus large, une identité irlandaise, une « âme » irlandaise » … C’est donc un moment où l’on repense ce qu’est la langue, de manière profonde puisque le lien entre la musique et le texte, le son et le sens, le signifiant et les signifié (termes qui ne sont pas équivalents) est pensé à nouveaux.

Les Mélodies irlandaises sont donc un objet où quatre moments de traduction s’enchaînent, à partir de ce que nous pourrions appeler une adaptation évolutive : celle d’Edward Bunting, au fil des trois publications de mélodies recueillies en Irlande, c’est-à-dire en gaélique, mais publiées en anglais, entendues à la harpe mais adaptées pour le pianoforte ; celle, en mots adaptés à l’esprit de la musique, de Moore, celle en français, de Louise Belloc, celle, en vers adaptés à la mise en musique, de Thomas Gounet et celle, en musique, d’Hector Berlioz.

Le mot même de « traduction » connaît des variantes. Il unifie ces quatre moments qui marquent en fait une évolution conjointe de la pensée de la musique, de la langue, de la poésie. En évoquant ces différentes étapes, nous chercherons à montrer ici à quel point la question de la traduction pour la musique met en jeu des conceptions de la langue et de la musique. L’idée même de « traduction » en dépend.

1.Edward Bunting et la musique comme mémoire collective

Edward Bunting consacre sa vie aux Mélodies Irlandaises : trois publications, en 1796, 1809 et 1840 marquent une évolution de sa pensée. L’instrument auquel sont confiés les airs est d’emblée un problème : cet organiste écoutant des harpistes transcrit d’abord leurs mélodies pour le piano-forte, transcription qui est en fait une réécriture, une harmonisation, donc une interprétation qui pourrait recevoir l’appellation de « traduction pour piano-forte » si l’écriture pour un instrument était reconnue comme un idiome, ce qui n’est pas le cas en 1790 mais le devient à la fin du XIXe siècle. La question de la harpe celtique, instrument encore très peu pratiqué vers 1790, émerge lentement à partir du second recueil, et va faire l’objet d’une recherche approfondie pour devenir l’instrument par excellence des anciens Irlandais dans le troisième recueil. Mais le problème du texte à chanter est significatif : le premier recueil suggère l’idée qu’il y a un texte à chanter mais sans aller plus loin ; les deux langues, anglais et gaélique sont, selon les recueils, suggérées ou affirmées, dans les titres et leur traduction, dans le texte à chanter. Enfin le statut des airs évolue : s’agit-il de mélodies préservées par la mémoire collective dans leur « pureté » ? De quand datent-elles exactement ? Le modèle d’Ossian en Écosse surgit dans la deuxième livraison pour suggérer que ces mélodies remonteraient aux anciens bardes irlandais. Où réside leur impact affectif, dans le texte, dans la musique, dans l’accord entre les deux ? Les différentes livraisons apportent des réponses évolutives à ces questions.

Bunting est clairement marqué par une pensée de la musique qui remonte à la fin du XVIIIe siècle et dont Jean-Jacques Rousseau a été l’un des promoteurs, bien qu’il ne mentionne pas, alors que l’Abbé du Bos, auteur d’une grande réflexion sur la réunion des arts est cité explicitement par Thomas Moore. Pour lui, les airs mènent « directement au cœur (heart) de l’ancienne musique d’Irlande » (BUNTING, 1796, 3), et partant du cœur, ils s’adressent au cœur, suivant l’anthropologie dominante à la fin du XVIIIe siècle.

Cela nourrit une réflexion sur la musique, la langue et la nation : à ses yeux, ces trois termes sont au fond équivalent (analogous) (BUNTING, 1796, 1), et c’est particulièrement le cas dans ces compositions parce qu’elles sont les productions d’une époque très reculée. La langue gaélique dans laquelle elles ont été recueillies garantit en quelque sorte l’authenticité de ces mélodies : parce que les chanteurs ignoraient l’anglais et éprouvaient une aversion profonde pour leurs envahisseurs, leurs chants ont été protégés de tout plagiat ou adaptation. (BUNTING, 1796, 1)

Une pensée évolutive

Les éditions évoluent : la première suggère qu’il y a un texte à chanter mais elle est purement instrumentale. La seconde, toujours pour piano-forte, propose des « airs adaptés à la voix », et donc une ligne de chant claire, rejoignant, par sa facture, les recueils de romances que l’on pouvait publier à l’époque.

C’est le cas de Molly Macalpin dont le titre en gaélique est aussi calligraphié dans un autre alphabet.

(Bunting, 1796, 21)

Les éditions s’interrogent sur le rapport entre le texte et la musique et soutiennent qu’il n’y a pas de lien entre les mots et la musique parce que souvent celle-ci semble pathétique alors que le texte ne l’est pas, et inversement : on voit ainsi comment s’imposent deux questions qui vont tarauder tout le XIXe siècle : la musique instrumentale a une manière propre de signifier, qui la hisse au rang d’une langue ; mais d’autre part, ces airs appellent à penser l’organisation musicale en tant que telle, pour le sens qu’elle véhicule seule : Bunting entend parfaitement qu’il s’agit de pièces dont nous dirions aujourd’hui qu’elles sont modales, c’est-à-dire pleines d’accords qu’il repère comme « mineurs ». Mais, pétri des styles de composition de musique savante de son époque, il associe ce mode pour ainsi dire ontologiquement à la tristesse : or les mots chantés sont gais. D’où l’idée qu’ils ne sont pas exactement ceux qui devraient être liés à la musique. Ainsi, à la marge, surgit le problème de l’adaptation des mots à la musique : on ne cherche pas seulement la coïncidence entre les temps forts et les cadences syntaxiques, ou entre les concepts et les affects présents dans la musique. On pointe quelque chose que l’on pourrait appeler une discordance expressive, qui permet aussi d’imaginer le mensonge, le fait que la musique porte un sens qui puisse être masqué, voire contredit par les mots. La troisième édition est beaucoup plus précise dans sa terminologie. Bunting publie une étude musicale de la gamme défective, des ornements et les spécificités stylistiques de la musique irlandaise. Surgit enfin la question de ce qu’est exactement le chant : Bunting relie les chansons irlandaises à Ossian non seulement pour leur ancienneté mais aussi pour leur style : on n’est « ni dans la mélodie, ni dans le récitatif » (BUNTING, 1809, ii) comme dans les fragments ossianiques : c’est bien la façon de sonoriser les mots, de les chanter, de trouver leur expressivité dans la manière de les dire, qui est travaillée. Dès la deuxième édition, Bunting introduit des considérations anthropologiques, distinguant les mélodies de deuil, de victoire, en donnant leurs noms en gaélique.

La pensée que la musique instrumentale est au fond une langue se précise progressivement : devant la multiplicité des textes, Bunting marque qu’il est impossible de savoir quelle partie est vraiment authentique. Mais à ses yeux, le cas est totalement différent pour la musique : celle-ci, une fois qu’elle est imprimée dans l’oreille populaire ne varie jamais et elle devient le véhicule sur lequel les siècles ont ajouté des mots différents. La musique préserve les mélodies de chaque pays dans leur intégrité, depuis les périodes très reculées.

Les problèmes du sens

Au fil de ces éditions, Bunting doit se situer par rapport à l’explosion de l’usage de la harpe : celui-ci était encore très restreint au moment de la première édition, au point qu’il avait publié une transcription pour clavier. Mais, notamment la fondation de la Irish harp society à Belfast en 1808, la harpe devient un instrument beaucoup plus courant, ce qui ne justifie plus aussi clairement la transcription. De plus Thomas Moore met à la mode la musique irlandaise, ce dont Bunting ne peut que se réjouir. Mais il remarque que l’écrivain lui donne un ornement qu’il qualifie d’infiniment plus élégant que celui qu’elle avait jamais porté. Bunting critique Moore sur le point précis du rapport entre les mots et la musique. À ses yeux, Moore transforme le sens des mots dans beaucoup de cas, et au lieu d’adapter les mots à la mélodie (tune), il adapte l’air aux mots, un « solécisme » qui n’aurait jamais pu arriver si la réputation de l’écrivain n’avait pas été aussi grande ; c’est au point, selon Bunting (et il a raison) que l’on reconnaît parfois à peine les mélodies. (BUNTING, 1840, 2)

Le terme grammatical de « solécisme » est ici extrêmement intéressant : il s’agit d’une faute de grammaire qui aurait lieu entre la langue anglaise et la musique irlandaise. Il ne s’agit pas de l’idée de traduction entre un air et les mots qui lui conviennent (ce qui sera la posture théorique de Moore). Pour Bunting, il y a faute de grammaire, solécisme, si l’air n’est pas intégralement respecté, et ce même si les mots peuvent et doivent changer (puisqu’ils ne sont pas complètement adaptés à la musique). L’ensemble mélodico-textuel est donc compris comme une langue unique où les mots pourraient toutefois changer, mais toujours en liaison avec une intonation préexistante. Conception inhabituelle, sans doute assez difficile à tenir, mais qui est bien représentative du questionnement profond de l’époque sur la nature d’une langue si l’on se met à ajouter des pratiques non verbales à ce que l’on appelle « langue ». Saussure rappelle que signifiant et signifié ne sont pas séparables, même si on peut les distinguer. Bunting insiste en fait sur ce côté inséparable : les mots, leur sonorité et la ligne proprement musicale sont ou doivent être pour lui dans une continuité totale.

2.Thomas Moore publie ses Irish melodies en 1822

En 1806, Moore s’engage avec James Power, éditeur de musique à Londres, pour 500 livres par an, à adapter des paroles aux Mélodies irlandaises publiées en 1796 par Mr Bunting, tandis que Sir John Stevenson, professeur de musique, fournirait les accompagnements et les modifications nécessaires aux lois de la musique. Après avoir publié ses poèmes en sept livraisons de douze poèmes chacun, il les rassemble en un livre complet, publié à Bruxelles en 1822. Les premières publications sont de 1807, la dernière livraison est de 1834, donc après la parution du livre.

Moore écrit des poèmes sur les timbres de Bunting. C’est une démarche originale : il ne s’agit pas d’adapter des paroles sur un mètre musical qui existerait préalablement, pratique que tous les écrivains de livrets d’opéra connaissent depuis la naissance même du genre. L’idée de Moore était d’adapter des paroles à ce qui, musicalement, évoquait pour lui une identité irlandaise. Il fallait trouver des mots pour « cet inexprimable mélange de tendresse et de légèreté qui composent le caractère de nos compatriotes, et dont leur musique est si profondément empreinte. Au milieu des accords les plus vifs, un accent mélancolique vient nous émouvoir et prête à la gaieté un nouveau genre d’intérêt. » (O’SULLIVAN, 1841, 89). Les airs irlandais préexistants étaient donc une sorte de fonds que les paroles exprimeraient verbalement. Celles-ci seraient donc bien sûr adaptées à la métrique musicale, mais surtout à tout le non-dit porté par la musique. Leur écriture modale particulière, loin d’être en tension contradictoire avec les paroles comme le disait Edward Bunting, devient réinterprétée comme le révélateur du vécu irlandais profond. Les poèmes devront alors être écrits de sorte à évoquer cette sensibilité particulière transmise par la musique instrumentale, tout en étant évidemment des textes à dire et à chanter. Ce livre obtient un grand succès dont Bunting se réjouit mais qu’il regrette en partie nous l’avons vu ; cette interprétation de Moore est un moteur qui le fait insister ensuite sur la harpe irlandaise ou sur les spécificité stylistiques et ornementales de la musique irlandaise oubliées à ses yeux par Moore.

Ainsi Moore oublie les textes recueillis ou évoqués par Bunting pour écrire ceux qui, selon lui, sont en accord avec le sentiment profond de la musique. Il va chercher des thèmes historiques, patriotiques, ou sensuels, dont il fait des poèmes qui respectent plus ou moins les airs d’origine. Et il ne publie pas la mélodie de ses textes, tout en se référant à des pièces irlandaises précises dont on peut trouver l’air dans les recueils publiés par Bunting : la marge laissée à la mélodie, à la sonorisation des vers, est donc très grande. La reconnaissance de sa valeur par Lord Byron, c’est-à-dire par un Anglais, lui a été extrêmement réconfortante. Même s’il ne le mentionne pas, Moore se situe dans la ligne de la conception rousseauiste de la langue et de la musique : le lien entre le sentiment national, l’expression sonore et les mots est pour lui indissociable. Son ambition est d’adapter « des chants patriotiques à des airs populaires […] pour mieux combattre l’indifférence chez les uns et l’oubli du devoir chez les autres » Son propos est clairement politique, souhaitant la reconnaissance des droits de l’Irlande mais sans guerre ni insurrection ; malgré cette position pacifiste, il est proche du chef nationaliste Robert Émet, exécuté en 1803, auquel l’Élégie rend hommage.

Le mot melody du titre n’est plus uniquement à concevoir dans son sens sonore. Il désigne ici des chansons du folklore irlandais confisqué par l’Angleterre : il est politique. Il convie à une recherche d’authenticité, de nostalgie, de « sincérité », celle-ci passât-elle par la rêverie ; mais surtout à une recherche langagière que l’œuvre de Yeats a poursuivie au XXe siècle. Moore cherche un mode de diction nouveau. Rappelons que le mot de mélologue cher à Berlioz1 est également de lui : « Par mélologue j’ai voulu exprimer ce mélange de déclamation et de musique, qui est fréquemment adopté dans l’exécution de l’ode de Collins sur les passions et dont l’exemple le plus frappant que je me rappelle est le discours prophétique de Joad dans l’Athalie de Racine » (BELLOC, 1823, 202). Ce qu’il publie sous ce terme, à la suite des Mélodies est un bouquet de poèmes portant des titres comme Air grec, Fanfare de trompettes, Ranz des vaches, Air espagnol : Moore est bien à la recherche d’un statut sonore du poème nouveau.

Soulignons que tout cela se fait en langue anglaise, pour les publications de Bunting comme dans les poèmes de Moore. Ce n’est que dans le deuxième recueil de Bunting, nous l’avons vu, que la langue gaélique apparaît timidement, dans les titres et ans la typographie. L’enjeu politique de l’usage de la langue est autant en question que la frontière entre les mots et les sons. Le contexte particulier de l’Irlande, où, au début du XIXe siècle par exemple, les Anglais changent les noms des villages, demanderait ici à être évoquée de très près.

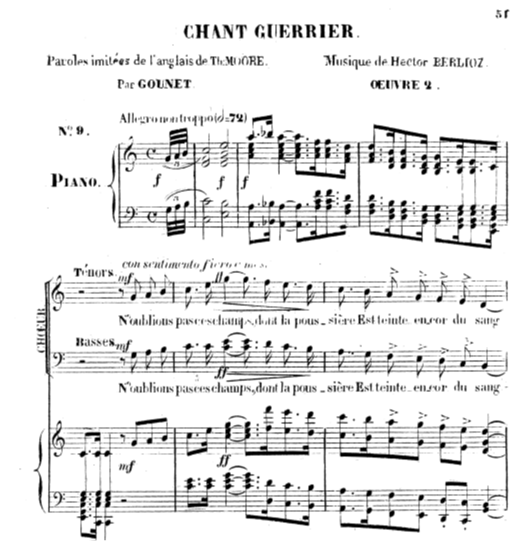

Certains poèmes ne sont désignés que par leur premier vers. C’est le cas du tout premier : Go where glory waits thee, sur l’air Maid of the valley. D’autres sont affichés comme des « chansons ». C’est le cas de War song, destiné à être chanté sur l’air Molly Mocalpin de Bunting.

(MOORE, 1822, 3)

Moore ne va pas jusqu’à parler de « traduction » de la musique. Mais il pose les bases de ce qui fera éclore cette idée, permettant d’aller jusqu’à l’idée de traduction non plus d’une musique par un poème mais même d’un art par un autre, idée qui naît au milieu du siècle notamment avec le peintre Henri Fantin-Latour. Louise Belloc, la traductrice française, a consacré de longs développements à la poétique de Moore. Elle explique comment il recherche des paroles correspondant aux mélodies, c’est-à-dire réussissant à « rendre les sentiments variés que les airs expriment, sentir et comprendre les fluctuations rapides du caractère irlandais, et même parfois inventer un mètre qui convient à la nature irrégulière de certains airs ». (BELLOC, 1823, 52). La distance est affichée avec les textes recueillis par Bunting et qui sont en fait des chants vivant par tradition orale à l’époque : « Les textes que Mr Bunting n’avait pas publiés, mais qui continuaient de vivre parmi le peuple irlandais, avaient vieilli ou ne répondaient qu’imparfaitement à l’esprit de l’air dont le texte primitif avait été perdu ». (BELLOC, 1841, 52, note 4).

Moore cherche à imposer l’idée que la musique instrumentale, dans son caractère musical, est ce qui, mieux que les mots, transmet l’histoire de l’Irlande. Cette idée, qui a été aussi évoquée à propos des chants de gondoliers de Venise ou celle des chants traditionnels hongrois, devient très fréquente, dans toute l’Europe, dans les années 1820. Elle est un moment majeur dans la construction de la musique instrumentale comme idiome, comme langue.

« On a souvent remarqué et plus souvent senti, que notre musique est le commentaire le plus fidèle de notre histoire. Le ton de défiance auquel succède la langueur de l’abattement, un éclair d’énergie qui brille et disparaît, les douleurs d’un moment perdu dans la légèreté de celui qui suit, et tout ce mélange romanesque de mélancolie et de gaieté, que produisent naturellement les efforts d’une nation vive et généreuse, pour secouer ou pour oublier les maux qui l’oppriment : tels sont les traits de notre histoire et de notre caractère, si fortement et si fidèlement réfléchis dans notre musique. Je crois difficile d’entendre plusieurs de nos airs sans se rappeler l’époque, ou l’événement dont ils semblent destinés à conserver la mémoire. Quelquefois lorsque les accords vifs, nobles et courageux, sont cependant mêlés de quelques notes tristes, on croit voir les braves alliés de Montrose marchant au secours de la cause royale malgré la perfidie de Charles et de ses ministres, et se rappelant assez de leurs souffrances passées pour rehausser la générosité de leur dévouement. » (BELLOC, 1823, 88)

C’est donc une pensée de la musique instrumentale comme lieu de sens, indépendamment des paroles. Elle a un fonctionnement langagier, ce que commençait à affirmer Rousseau et qu’Hector Berlioz a théorisé quelque décennies plus tard. Pour Moore et toujours selon sa traductrice,

« la musique irlandaise reflète le caractère irlandais, singulier mélange de tristesse et de légèreté. Dans les accords les plus ravissants, il y a une note mélancolique, quelque tierce mineure ou septième grave qui jette son ombre en passant et rend même la gaité touchante. La musique irlandaise est le plus fidèle de tous les commentaires sur l’histoire de l’Irlande. […]. Ainsi, quand le chant est clair et animé, bien que de temps à autre assombri par un triste souvenir, on peut se figurer qu’on voit les braves alliés de Montrose marcher à la défense de la cause royale, malgré toute la perfidie de Charles et de ses ministres, en ne gardant que ce qu’il faut du souvenir de leurs souffrances passées pour rehausser la générosité de leur sacrifice aujourd’hui ». (BELLOC, 1823, 89).

Ainsi la musique serait bien un langage, mais incapable de mensonge, à la différence de la parole, et directement reliée à un affect2.

La tâche du musicien est d’autant plus facile qu’il a pour lui la certitude des phénomènes psychologiques : jamais la tristesse ne s’est dissimulée sous une note gaie, jamais la gaieté ne s’est traduite en note triste ; l’expression musicale est toujours la reproduction exacte de l’état moral. On ne peut en dire autant du langage qui est à la fois l’instrument de la vérité et du mensonge. C’est pourquoi Moore juge que la musique de son pays est le plus fidèle de tous les commentaires sur son histoire. » (BELLOC, 1823, 89)

C’est ainsi qu’une musique modale (comprenant des tierces mineurs et des septièmes) est pensée comme ce qui véhicule les passions et l’histoire d’un peuple. C’est aussi le point de départ d’une poétique : la poésie de Moore essaie de retrouver des mots qui seraient tellement reliés à la musique qu’ils ne mentiraient pas. Il invente ainsi des situations extrêmement expressives qui vont ensuite parler à l’imaginaire de Berlioz.

Par exemple, dans son esprit, le « Chant de Guerre » nous reporte au jour glorieux où, près de Dublin, à Clontarf, en 1014, dans une bataille à jamais mémorable, après plus de deux siècles de servitude, les Irlandais, commandés par leur intrépide roi Brien Borombe, écrasèrent les Danois et les chassèrent de leur pays. Le chantre belliqueux tombe dans le combat en arrachant les cordes de sa harpe, afin que l’instrument fait pour les cœurs purs et libres ne résonne plus sous les doigts des tyrans.

Le texte et la musique

Moore n’a pas publié la musique devant accompagner ses poèmes. Son art de dire ou de chanter était célèbre :

« Pour bien comprendre toute la beauté des Mélodies, il faut avoir entendu Moore en chanter quelques-unes ; il semble improviser les airs et les paroles ; son œil s’enflamme, sa voix prend tour à tout un accent vif ou lent, gai ou plaintif. C’est alors qu’il rappelle ce que le célèbre Sheridan disait de lui : « Il n’y a pas un seul homme qui mette autant de son cœur dans son imagination. On croirait que l’âme de Moore est une étincelle de feu détachée du soleil, et que sans cesse elle voltige pour remonter vers cette source de vie et de lumière ». (BELLOC, 1823, 92)

Toujours le cœur et l’imagination, les deux phares de l’anthropologie nouvelle en train de s’affirmer vers 1820. Il est clair en tout cas, à cette quasi-improvisation, que Moore a cherché un type de diction tout à fait original, repensant le rapport entre les mots et leur sonorisation. Mais il n’a pas cherché à le noter.

Le texte anglais publié est donc déjà présenté par Moore comme orphelin : bien qu’il le publie sans musique, le poète insiste à plusieurs reprises sur le fait que, séparé de la mélodie, il perd sa raison d’être. Cela peut sembler paradoxal (il aurait parfaitement pu publier ses textes en notant la musique qu’il leur destine). En fait, c’est que, considérant ses vers comme étant, déjà, un genre de musique, il ne peut pas être satisfait par une notation en hauteurs et durées qui serait réductrice du ton qu’il leur destine.

« Telles sont ces poésies si fortes, si expressives par elles-mêmes, et qui, cependant, au dire de Moore, séparées de leur mélodie, perdent plus que « animae dimidium ». Il y a peut-être de sa part une exagération ; car, puisqu’il les a adaptées aux airs d’une manière toute musicale, elles renferment en elles-mêmes une véritable mélodie qui, pour les plus délicats, peut, jusqu’à un certain point, tenir lieu de musique. Ainsi tous ceux qui ont entendu O’Connel débiter quelques-uns des plus beaux vers du barde irlandais n’ont jamais oublié l’effet magique avec lequel ils frappaient leurs oreilles ». (VALLAT 1886, 63)

Les vers ne trouvent leur plein effet que de façon sonore. Toute la question devient alors de savoir comment il faut les lire. La question a été très travaillée mais il faudrait la reprendre au départ. Rappelons que le critique Thomas Shaw trouvait que « par la simple récitation de plusieurs d’entre eux, on devine aisément l’air sur lequel ils étaient destinés à être chantés », (VALLAT, 1886, 64) ce qui, en tout cas pour War Song est loin d’être évident. Mais bien souvent, comme le remarque Samuel Lover, « on s’expose à lire Moore à faux, quand on donne à sa lecture l’accent ordinaire ». Et il cite à l’appui de son jugement, le chant du « Jeune Ménestrel ». (VALLAT, 1886, 54)

On accentue en effet ces vers de la façon suivante :

Pourtant, lorsqu’on regarde la pièce musicale sur laquelle ils sont supposés être chantés, on devrait accentuer ainsi :

Cette succession de sons longs dans cet air noble donne à la poésie une grandeur d’effet qu’elle n’a pas autrement. Ainsi, le vers, séparé de la mélodie ne nécessite pas l’accompagnement de la musique. Moore viole les lois de la métrique pour adapter ses paroles aux airs, de sorte à promouvoir une autre métrique issue de la musique. Moore travaille une prosodie où la succession des sons forts et faibles n’est pas toujours celle des mètres traditionnels anglais. Il faudrait évidemment ici une étude plus précise, mais toutes ces considérations montrent les difficultés de traduction de ses textes qui, par le biais du recours à la musique, inventent en fait un accent nouveau.

3.La traduction française interroge le lien entre les mots et la musique

Louise Swanton Belloc est compositeur et femme de lettres d’ascendance irlandaise, à la bibliographie très fournie. Elle est extrêmement sensible à ce rapport « musical » et poétique propre à Moore, et c’est pourquoi elle propose une traduction en prose des textes de Moore, seule façon à ses yeux de conserver la « musicalité » du texte de départ.

Je ne crois pas, je l’avoue que notre langue peut se prêter à la traduction poétique de ces chants, non que le génie qui se joue des obstacles n’en puisse venir à bout ; mais il faudrait pour cela tant de talent et de persévérance qu’un homme qui pourrait sentir, concevoir et recréer, pour ainsi dire, dans notre langue les beautés de certains auteurs anglais, aimera mieux assurément attacher son nom à une œuvre toute de lui, qu’à une traduction qui n’a jamais qu’un mérite secondaire.

[…] Cette vérité est d’autant plus triste qu’il est impossible de rendre en français le charme indéfinissable des Mélodies irlandaises. (BELLOC, 1823, 4)

Cette pensée de la musique de la langue est faite de réminiscences des intuitions rousseauistes.

Musicien, amant passionné de la musique, Moore a créé en anglais une harmonie égale à celle de la langue italienne. Il est le seul des poètes de l’Angleterre qui ait pu opérer cette espèce de prodige. (BELLOC, 1823, 7).°

L’allusion à la musicalité propre à la langue, dont la langue italienne fournirait le modèle est bien le fait d’une réflexion sur le potentiel sonore propre à chaque phonologie. La priorité des images sur la nomination est également liée à l’Essai sur l’origine des langues de Rousseau. Moore, en lien avec les langues originelles, ne nomme pas.

Le vague qui fait aussi un des charmes de sa poésie serait à peine toléré dans notre prose. On a beau planer dans la région des fantômes et des nuages, il faut pour nous que chaque être ait un corps et chaque objet un nom. En exprimant une pensée, Moore en éveille mille ; il dessine une image, et il en fait apparaître une foule dans le lointain. Il laisse au lecteur le soin de les deviner et d’achever ses tableaux ».

« Cet art d’en appeler à l’homme, de le rendre créateur à son tour, de mettre en mouvement son cœur et son esprit est, selon moi, un des grands secrets du génie. Shakespeare le possède au suprême degré ; Moore l’a quelquefois. » (BELLOC, 1823, 7°

Moore est proche de la langue des origines de Rousseau : « C’est l’accent des passions, immédiat et brûlant, que l’art n’a ni affaibli ni exagéré, qui est resté tel que la nature l’a donné à l’homme et qui éveille en lui une sympathie universelle » (BELLOC, 1823, 92).

C’est ce caractère proprement musical de la recherche de Moore qui fait de la traduction un « travail ingrat » (BELLOC, 1823, 7). Louis Belloc parle ailleurs de « l’accord singulier qui existe entre les paroles et la musique entièrement composée d’airs irlandais, pleins d’harmonie et de naïveté, la noblesse des pensées, le charme des expressions, la beauté des vers » (BELLOC, 1823, 87). Au point qu’il faudrait penser aussi à une traduction de la musique : « Les airs, transportés aussi parmi nous, donneraient l’idée de cette musique naïve, si entraînante dans sa simplicité, si énergique dans ses accords, si douce et si rêveuse dans sa mélancolie, si vive dans sa joie. » (BELLOC, 1823, 92)

Il est symptomatique que l’édition de Belloc ignore l’air préexistant. La traductrice aurait parfaitement pu donner, au moins pour un ou deux poèmes, la mélodie préexistante de Bunting : elle ne le fait pas. La poésie de Moore devient autonome, trace perdue de la diction de Moore. Sa traduction, en prose, est donc proposée comme la plus proche possible de la langue poétique authentique de Moore et de ce qu’il a apporté à la métrique anglaise. Elle est, comme les textes anglais, orpheline de leur sonorisation exacte. C’est donc une traduction qui est au fond doublement orpheline, de la voix de Moore et de sa langue anglaise.

(BELLOC, 1823, 96)

4.La mise en musique d’Hector Berlioz

Berlioz a été très marqué par les poèmes de Thomas Moore. Son héros autobiographique Lélio, dans le Mélologue dont il est le personnage unique, compositeur qui ne se reconnaît que des écrivains comme inspirateurs, le réaffirme : « Shakespeare a opéré en moi une révolution qui a bouleversé tout mon être. Moore, avec ses douloureuses mélodies, est venu achever l’ouvrage de l’auteur d’Hamlet. Ainsi la brise, soupirant sur les ruines d’un temple renversé par une secousse volcanique, les couvre peu à peu de sable et en efface enfin jusqu’au dernier débris. » (BERLIOZ, 1835, deuxième intervention parlée). Il parle donc des « douloureuses mélodies » dont il est difficile de savoir s’il les a entendues. Il a dû en tout cas en être proche par son épouse, l’Irlandaise Harriet Smithson dont on sait qu’elle a « prononcé » le Mélologue, écrit par Moore pour une représentation à bénéfice au théâtre de Dublin. Louise Belloc l’a traduit et le placé à la fin de sa publication de 1823 (BELLOC, 1823, 202).

La force de la secousse artistique provoquée en lui, quelle que soit la part de l’exagération artistique, ne saurait être sous-estimée. Moore, le poète, est donc reconnu comme l’un de ses grands inspirateurs par Lélio, qui se pense en compositeur : le héros de cette fiction ne parle pas de « traduction », mais d’un ébranlement suffisamment fort pour engendrer la vocation d’un travail sur le son.

Des Mélodies irlandaises, Berlioz en retient neuf.

-Le coucher du soleil, rêverie (How dear to me the hour)

-Hélène (Ellen)

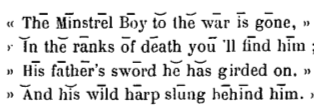

-Chant guerrier (Forget not the field)

-La Belle voyageuse légende irlandaise (Rich and rare were the gems she wore)

-Chanson à boire (Come, send round the wine)

-Chant sacré (Thou art O God)

-L’Origine de la harpe

-Adieu Bessy (Song)

Il ajoute au dernier moment une dernière pièce, Élégie, dite Élégie en prose. Cette composition retarde la publication des mélodies prévue pour décembre 1829 au mois de janvier 1830. Le texte des huit premières est une traduction-adaptation en vers de Thomas Gounet ; pour l’Élégie, Berlioz reprend le texte en prose de Louise Belloc. À partir d’une traduction en français, Berlioz cherche à composer une musique dont les qualités sonores dépassent celles, simples, de la romance pour être intrinsèquement porteuses des émotions et affects du texte, statut de la musique instrumentale que toute son œuvre va travailler.

La mélodie ou un nouveau rapport entre texte et musique

Berlioz est sans arrêt revenu sur ses Mélodies : elles sont l’un des creusets de ce qui, avec La Captive sur des paroles de Victor Hugo, elle aussi remise de très nombreuses fois en chantier, et surtout Les Nuits d’été va inaugurer ce qui est devenu bien plus tardivement un genre. C’est une recherche aiguë sur les capacités expressives de la musique, dans ses liens avec une poésie publiée de façon autonome. Il faut insister ici sur le fait que les Mélodies sont conçues séparément : on a d’un côté les œuvres musicales, et de l’autre les œuvres poétiques, publiées par un auteur qui est reconnu comme poète. Le texte a une autonomie que les paroles d’un chant n’ont sans doute jamais eues, même au temps de Machaut ou de La Pléiade (GIROT et TACAILLE, 2020). De plus, dans la publication de Berlioz, les pièces sont reliées par leur auteur littéraire commun, Thomas Moore, à une époque où l’on imprime plutôt des pots-pourris de romances sans réel souci de l’auteur du texte. Ce choix marque d’emblée le fait que l’on affiche une tension entre la musique et le monde littéraire, entre deux auteurs qui sont reconnus tels dans leur domaine autonome, Berlioz et Moore. Moore est posé comme un poète et non pas comme un faiseur de texte propre à la musique. Ses textes sont autonomes. Berlioz le reconnaît comme l’auteur de ses textes et s’affirme comme compositeur, qui, par la musique, en donne son interprétation. On est là au tout début de la mélodie française et de son travail sur la signification, la langue3.

La recherche de caractérisation générique est claire : à la « ballade », la « rêverie » (appellation que La Captive des Orientales va également recevoir) et la « romance » se joignent certaines indications qui manifestent la recherche d’une expressivité nouvelle. Ainsi l’Élégie n’est pas associée à un genre mais elle est présentée comme « adagio disperato e appassionnato assai ». Certaines de ces caractérisations évoluent : par exemple La belle voyageuse, de « ballade » devient « légende irlandaise » dans la réédition de 1849 chez Richault.

Ces mélodies de Berlioz inspirées par Thomas Moore ne sont pas uniquement écrites pour voix seule. Le Coucher du soleil, « rêverie » est pour ténor et piano ; Hélène une « ballade à deux voix » pour ténor ou soprano, basse taille ou contralto et piano ; Chant guerrier est pour chœur d’homme et piano. En émerge un soliste, « un vieillard ». La Belle voyageuse est une ballade pour « jeune paysan » et piano ; la Chanson à boire pour chœur d’hommes et piano, le Chant sacré pour chœur mixte et piano ; L’Origine de la harpe est une ballade pour soprano ou ténor et piano ; Adieu Bessy est une « romance anglaise et française pour ténor et piano. L’Élégie en prose est pour ténor et piano. Conscient du potentiel de ses pièces, Berlioz a amplifié certaines d’entre elles. La Belle Voyageuse connut ainsi trois autres versions : pour quatre voix d’hommes et orchestre (1834, perdue), pour mezzo-soprano et orchestre (1842), pour chœur de femmes et orchestre (1851). On voit à cette énumération que, face à ces poèmes où la voix poétique est originale, le musicien hésite entre le piano et l’orchestre, ou entre la voix soliste et la voix collective : une version pour orchestre de La belle voyageuse est publiée chez Richault en 1842, suivie par le Chant sacré.

L’hésitation dans la caractérisation des voix (basse-taille), terminologie qui est encore celle des XVIIe et XVIIIe siècles, montre l’état de la technique vocale de l’époque : celle-ci va être complètement transformée dans les années 1830-1840, justement par le travail musical que les Mélodies de Berlioz, entre autres, inaugurent. Mais beaucoup d’autres points affirment déjà une nouvelle recherche musicale et vocale. L’idée de personnage émergeant par la diction de l’œuvre poétique est là, en particulier dans le Chant guerrier, La Belle voyageuse et l’Élégie en prose.

Quelles paroles ?

Toutefois, quel que soit le respect porté à Moore, Berlioz demande à Thomas Gounet d’écrire des vers. Comme si la « musicalité » intrinsèque recherchée par le poète irlandais devait être retraduite, en quelque sorte, pour devenir métrée. Mais les deux auteurs français, comme Louise Belloc de son côté, sentent bien l’insuffisance de cette exigence de mètre et de rime. En d’autres termes, ils cherchent à travailler la langue française dans une direction voisine de ce qu’a fait Moore pour l’anglais, direction que Berlioz va trouver ensuite dans le travail poétique de Victor Hugo.

La deuxième édition des Mélodies évoque les « Paroles imitées de l’anglais de Th Moore par Gounet » L’« imitation » marque donc la distance prise par la traduction ; ou, dit autrement, la prise en charge personnelle et la distance assumée d’avec l’original4. Ainsi pour Chant guerrier, Gounet prend deux poèmes « Forget not the field » et « War song ».

N'oublions pas ces champs dont la poussière

Est teinte encor du sang de nos guerriers !

Nous leur devons des pleurs, une prière.

La Liberté rayonne à nos foyers.

Ils sont tombés, mais de la mort des braves,

En nous léguant cet heureux avenir

Qui nivela le maître et les esclaves :

Monde nouveau qui ne doit pas finir !

Pourquoi faut-il qu'au milieu des batailles

Vienne mourir un injuste pouvoir,

Et que le deuil, les tristes funérailles

Des affranchis soient le premier devoir ?

Heureux le peuple, à ses serments fidèle,

Qui sans combats vit consacrer ses droits !

La Liberté jamais ne fut si belle

Qu'en descendant du marchepied des Rois.

Il faudrait revenir plus longuement sur l’Élégie en prose dans laquelle Berlioz a manifestement longuement médité la déclamation et la métrique. Comme, avec Adieu Bessy, elle respectait la métrique anglaise, Berlioz va jusqu’à imprimer l’original de Moore sous les paroles françaises dans la partition : la question de la langue et de la métrique est ainsi présente d’emblée dans ces œuvres, certaines pouvant être chantées dans les deux langues. Mais sa demande à Gounet montre qu’il pensait, à l’époque, qu’un texte destiné à la musique devait impérativement être en vers.

La musique pour traduire Moore qui traduisait la musique

La plupart des pièces sont strophiques dans la première édition, le retour musical accompagnant strictement la disposition des vers en strophes. Mais Berlioz s’écarte de ce parallélisme dans Adieu Bessy (qui n’a pas de forme musicale préétablie) et dans les pièces avec chœur, fondées sur l’alternance d’un refrain et de couplets ou, dans le cas du Chant sacré, une structure ABAC. Plus encore, il ose des enchaînements harmoniques étranges, des ambiguïtés entre modes majeur et mineur, des chromatismes singuliers. La poésie de Moore, qui elle-même s’est posée comme un équivalent passionnel des mélodies sur lesquelles elle pouvait être chantée devient, une fois traduite, le moteur d’une recherche d’expressivité musicale tout à fait neuve.

Berlioz tenait particulièrement à l’Élégie, qu’il jugeait « incompréhensible pour la plupart des Français ». Il a pensé nécessaire de donner un contexte précisant qui parle : un jeune Irlandais de 24 ans mort exécuté pour des raisons politiques, et amoureux d’une jeune femme qu’il va donc quitter. Le souvenir d’Egmont de Beethoven est clair, mais Berlioz n’écrit pas un mélodrame : il resserre tout dans une mélodie. On voit bien à ces propos ce qui est à l’œuvre : la recherche d’une expressivité sonore, mais en même temps l’affirmation musicale, dans la seule façon de chanter, d’un personnage, sans que cela passe par une représentation théâtrale en bonne et due forme : c’est bien tout l’enjeu du genre futur de la mélodie. C’est ce qu’il cherche également, d’une autre façon, dans les autres pièces où il brosse très rapidement un décor différent.

On peut suivre dans ce recueil l’évolution d’une pensée sonore et l’élaboration d’une poétique. En 1830, l’accompagnement n’est inscrit que sous le premier des couplets ; les autres n’ont qu’une ligne de chant et dans ce cas, il faut reprendre l’accompagnement du premier couplet : le travail musical est très réduit. En 1849, les mélodies sont intégralement écrites. Les nuances sont plus précises. Les accents sont notés, comme la pédale. En 1830, Berlioz accompagne les mélodies de courtes citations pour donner l’atmosphère, par des citations de Goethe ou anonymes. Celles-ci ont disparu en 1849 : la musique supplée désormais à tout cela.

(BERLIOZ, 1863, 51)

Conclusion : ce que la musique induit sur la langue et la traduction

Cette rapide étude a permis de suivre l’évolution du Chant guerrier de Bunting jusqu’à celui de Berlioz. Elle demanderait à être précisée par une analyse comparée des pièces évoquées. Elle montre en tout cas les limites de la notion de « transfert culturel » : celle-ci suppose un socle constant qui n’est changé qu’à la marge en fonction des lieux, des publics, des mentalités. Or nous voyons que l’idée même de nation est étroitement liée à un imaginaire de la parole et du chant et que les objets « transférés » sont radicalement repensés dans chaque cas. Il y a plutôt une recherche commune autour des années 1780-1820, menée dans toute l’Europe, qui, touchant ensemble la musique et la parole, concerne en fait la subjectivité : la façon dont un individu issu des Lumières se détermine comme « moi » et comme sujet dans une collectivité politique qui reçoit son identité par cette pratique même.

L’activité de traduction est alors repensée : elle ne concerne pas seulement le changement de langue, et elle ne s’attache pas seulement à des caractéristiques plus sonores comme les rimes, le mètre, la répartition des accents que l’on n’appelle pas encore « toniques » en France5. Elle est en effet dépendante d’une conception de la langue et de la dimension sonore de la parole. Celle-ci induit une conception de la musique instrumentale, qui peut être comprise comme un idiome singulier, susceptible alors lui-aussi de se prêter à une « traduction ». Cette dimension linguistique de la musique instrumentale n’est pas encore théorisée dans les années qui nous ont occupé, mais tout le travail de Bunting, Moore, Belloc et Berlioz y tend. L’idée qu’il faut chanter dans sa langue nationale va s’affirmer, soulevant avec elle, tous les problèmes de la traduction de texte en vue de les chanter (ainsi que ceux qu’entraîne, dans certains pays et en particulier en Irlande, le repérage de la langue nationale). Nous nous contenterons d’y faire allusion en proposant la traduction en anglais et en allemand du Chant guerrier de Berlioz-Gounet, dont l’origine, rappelons-le est la War song anglaise de Moore sur une pièce instrumentale chantée en gaélique recueillie par Bunting.

(BERLIOZ, 1900-1907, 19)